Estamos más cerca de no tener para comer, que de vivir en Marte

Enviado por Aline Dorantes en Jue, 10/10/2024 - 17:20Hernández, Jorge [2024], Estamos más cerca de no tener para comer, que de vivir en Marte. Una invitación al optimismo, https://drive.google.com/file/d/1NhsLE5mz2x9QmujPuYoBy7AHPW4ZEOa_/view [1]

Jorge Hernández Bernal es un científico planetario que estudia los fenómenos meteorológicos que tienen lugar en la atmósfera de Marte. En julio de 2024, la Sociedad Española de Astronomía lp premió por la solvencia de su tesis doctoral, realizada en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España.

Límites planetarios

Jorge Hernández Bernal hace hincapié en el flujo de energía y recursos que la civilización humana, especialmente bajo el sistema capitalista, extrae del entorno, y los residuos que genera como subproducto. Este metabolismo no sólo está asociado con la producción económica, sino con la extracción acelerada de recursos naturales y la generación masiva de residuos. Este flujo descontrolado está ejerciendo una presión insostenible sobre los ecosistemas y agotando los recursos del planeta a un ritmo alarmante, comprometiendo la capacidad de la naturaleza de autorregularse.

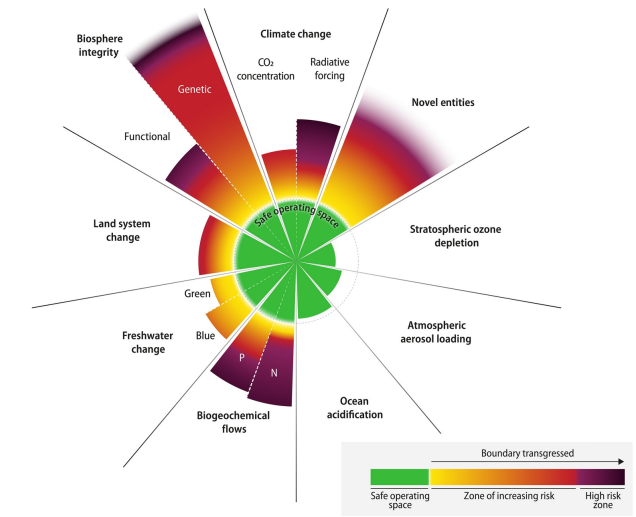

Esta dinámica de los flujos de energía y materia, así como de los desechos, está encarnada en el marco de los "límites planetarios". Este concepto identifica 9 variables fundamentales que determinan la estabilidad del sistema Tierra, es decir, las condiciones que han permitido el desarrollo y sostenimiento de la civilización tal como hoy se conoce. Entre los límites planetarios se encuentran: cambio climático, entidades no naturales, reducción de la capa estratosférica de ozono, aerosoles atmosféricos, acidificación del océano, ciclos biogeoquímicos, cambios en los cuerpos de agua dulce, cambios de uso de suelo e integridad genética y funcional de la biósfera (dato crucial 1).

De los 9 límites identificados ya se han sobrepasado 6. Esto significa que la Tierra ha entrado en un estado de gran riesgo ambiental, donde la capacidad del planeta para sostener la vida se ve seriamente amenazada. La superación de estos límites indica que los ecosistemas están cada vez más cerca de puntos de inflexión críticos, donde los cambios podrían volverse irreversibles y desestabilizar el equilibrio necesario para mantener el bienestar de la vida.

Hernández Bernal advierte que este desajuste entre los flujos de recursos y residuos del sistema capitalista y los límites planetarios es una de las causas fundamentales de la crisis ecosocial, y recalca la urgencia de reorientar las prácticas hacia un metabolismo social más sostenible y justo.

Pico del petróleo y una transición energética dudosa

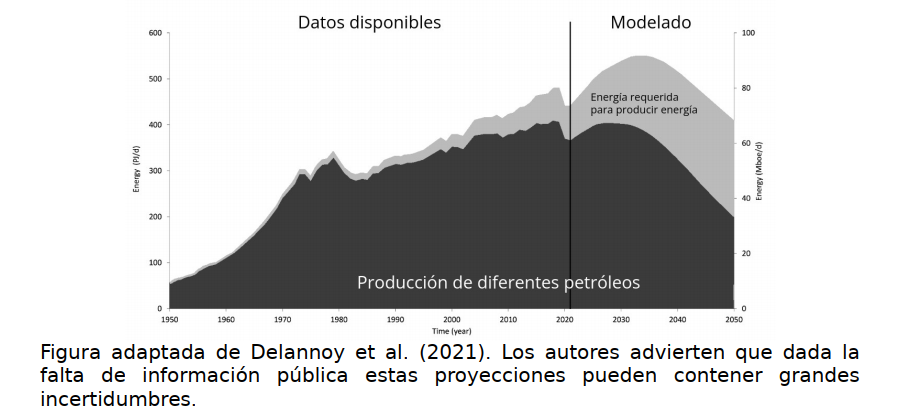

Aunque hoy se enfatiza en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, aún gran parte de la energía mundial proviene de estos (dato crucial 2), los cuales además de contribuir al cambio climático, están sujetos a una limitación física: su agotamiento. La crisis no comienza cuando se terminan las reservas, sino mucho antes, cuando la velocidad de extracción de petróleo alcanza su pico y la energía neta disponible, medida por la Tasa de Retorno Energético (TRE), empieza a disminuir. Esto significa que cada vez es más costoso, en términos energéticos, extraer petróleo (dato crucial 3).

En este contexto, la humanidad está intentando una transición hacia energías renovables, particularmente la producción de electricidad a través de tecnologías como paneles solares y turbinas eólicas. Sin embargo, este modelo energético tiene varios aspectos técnicos cuestionables. En primer lugar, la producción masiva de estos dispositivos depende de la extracción de minerales en grandes cantidades, muchos de los cuales no están disponibles en la escala necesaria para que la transición sea viable globalmente. Esto genera una dependencia de recursos que provienen principalmente de países del Sur global, donde las condiciones de extracción suelen ser injustas y comparables a prácticas coloniales, lo que ya está provocando conflictos en regiones como Latinoamérica.

Además, un gran porcentaje de los materiales usados en la producción de estos dispositivos no es reciclable, lo que plantea problemas a largo plazo en cuanto a la sostenibilidad de la transición.

Asimismo, el autor advierte que, si la transición energética sigue un enfoque competitivo entre bloques geopolíticos, sin considerar la planificación sistémica, el largo plazo y los derechos humanos, existe el riesgo de que esta transición, lejos de resolver los problemas energéticos, contribuya a exacerbar la injusticia y la violencia a nivel global, perpetuando la crisis ecosocial.

El sistema agroalimentario

El sistema agroalimentario es un componente central de la crisis ecosocial, siendo responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, este sistema contribuye significativamente a varios de los límites planetarios, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración en el uso de suelos, la sobreexplotación y contaminación de fuentes de agua, y los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo. Estos impactos negativos hacen que el sistema agroalimentario no solo sea un factor que agrava la crisis, sino también uno de los puntos críticos que requieren una transformación urgente.

Sin embargo, este sistema es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, que ya está comenzando a afectar la agricultura de manera visible, y se espera que las consecuencias se intensifiquen en el futuro. Además, el sistema agroalimentario depende en gran medida de los combustibles fósiles (dato crucial 4) lo cual lo hace insostenible en un escenario de agotamiento de recursos y transición energética. También depende de minerales como los fosfatos, cuya extracción está vinculada a conflictos geopolíticos (es el caso del Sáhara Occidental).

Hernández Bernal destaca que es crucial reestructurar el sistema agroalimentario como parte de la transición ecosocial. Esto implica transformaciones profundas en la forma en que se producen los alimentos y también en las dietas de la población, especialmente en los países “desarrollados”, donde el consumo de carne y pescado es excesivo. Reducir este consumo sería un paso fundamental para disminuir el impacto ecológico (dato crucial 5).

Razones para confiar en la condición humana

Hernández Bernal plantea un argumento en contra del derrotismo que observa en los círculos científicos y académicos respecto a la capacidad de la humanidad para afrontar la crisis ecosocial. Este pesimismo, a su parecer, es injustificado e inútil. Una de las objeciones comunes que escucha es que las personas no aceptarían medidas drásticas para combatir esta crisis. Sin embargo, sostiene que la capacidad de la población para adaptarse y asumir el reto de esta transformación desde una perspectiva distante está subestimada "desde nuestras torres de marfil".

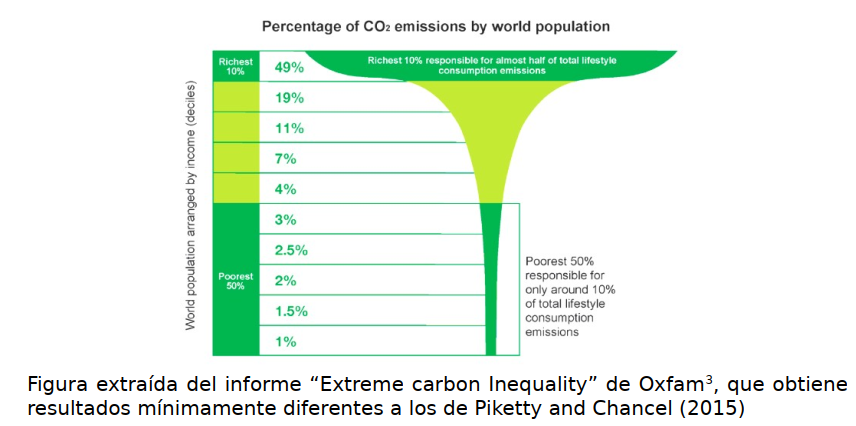

Él argumenta que los mayores obstáculos para las transformaciones necesarias no provienen de la gente común, sino de los grupos de poder y las clases privilegiadas, quienes se benefician del status quo y, en muchos casos, actúan por intereses propios o por falta de comprensión de la magnitud del problema. Este desequilibrio queda reflejado en la desigualdad de las emisiones de gases de efecto invernadero (dato crucial 6). La crisis climática, por tanto, no solo es una cuestión medioambiental, sino también de justicia social y desigualdad. La población general, lejos de ser un obstáculo, tiene el potencial para ser un agente de cambio, si las transformaciones se dirigen de manera equitativa y consciente.

Ahora bien, las grandes petroleras han jugado un papel clave en el ocultamiento de información crucial sobre el cambio climático desde los años setenta del siglo XX. Según investigaciones recientes, estas empresas eran conscientes de las consecuencias del cambio climático, pero deliberadamente ocultaron estos datos y difundieron información engañosa para proteger sus intereses (un ejemplo reciente es la filtración de un plan de comunicación de una petrolera argentina, que muestra estrategias manipuladoras para cambiar la opinión pública).

Las petroleras no solo han utilizado estos métodos encubiertos, sino que también mantienen una presencia significativa en eventos clave como las cumbres del clima (COP), enviando miles de representantes cada año. Además, poseen una gran capacidad para influir en los medios de comunicación, ya sea porque los controlan directamente o porque financian a través de publicidad, lo que pone en entredicho la independencia informativa. Muchos periodistas se ven limitados a la hora de abordar temas controvertidos, pues saben bien quién financia a sus empleadores, lo que resulta en una autocensura que evita confrontar estos intereses poderosos.

Sin embargo, el autor recalca que, cuando se explica el problema de manera sincera a la población, esta es capaz de dialogar y proponer soluciones audaces. Esto se refleja en los resultados obtenidos por las Asambleas Ciudadanas, un mecanismo en el que una muestra representativa de la población delibera, con la orientación de expertos, sobre soluciones a problemas complejos.

Las propuestas de estas asambleas pueden ser vinculantes o no, pero han demostrado su eficacia a la hora de generar consenso y presentar soluciones. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana de Francia, compuesta por 150 personas, propuso con más de 80-90% de consenso medidas para fomentar el uso de medios de transporte alternativos al coche privado y promover la reducción del consumo. En España, la Ley de Cambio Climático, en su artículo 39.1, sugiere la organización de Asambleas Ciudadanas a nivel autonómico y municipal como una herramienta para abordar estos problemas.

¿Decrecimiento? ¿Postcrecimiento?

El autor destaca que, para superar la crisis ecosocial actual se requieren transformaciones profundas basadas en el conocimiento científico, reconociendo la gravedad del problema y su naturaleza sistémica. Desde una perspectiva técnica, si la humanidad no quiere retroceder a condiciones de vida primitivas ni sostener su existencia mediante la explotación y miseria de gran parte de la población mundial, será necesario reducir el consumo de energía y recursos a corto plazo.

Este ajuste, sin embargo, no implica una merma en la calidad de vida de la mayoría. Hernández Bernal sugiere que, a través de la reducción de los altos niveles de desigualdad, es posible mantener o incluso mejorar las condiciones de vida, aunque se reduzca el consumo de recursos. Para ello, se deben promover cambios culturales que conduzcan a desvincularse del vacío generado por el consumismo.

Uno de los conceptos que ha ganado relevancia en los últimos años para guiar estas transformaciones es el "Decrecimiento", un enfoque que plantea la necesidad de reducir el consumo material en las economías ricas para evitar un declive ambiental y promover el bienestar social. Este término, impulsado por autores como Hickel, fue respaldado por la Asamblea Ciudadana en España, que recomendó, con 93% de consenso, sensibilizar a la población sobre el Decrecimiento como una vía hacia una transición ecosocial justa y sostenible.

¿Qué hacemos ahora?

Hernández Bernal propone una postura de "optimismo realista" frente a las dos perspectivas predominantes que observa en los círculos académicos y científicos: el pesimismo paralizante y el tecnooptimismo cómplice, que confía ciegamente en la tecnología como solución. A su juicio, este optimismo realista parte del reconocimiento de la gravedad de la crisis ecosocial, pero debe impulsar a la acción. Actuar es esencial, ya sea mediante acciones cotidianas y sencillas o asumiendo riesgos más grandes, que en algunos casos pueden llevar incluso a la represión o al encarcelamiento.

El autor subraya que no todas las personas deben asumir los mismos riesgos, pero todos deben encontrar maneras de contribuir, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias. Las acciones individuales son importantes, pero deben complementarse con acciones colectivas para presionar por los cambios sistémicos que se necesitan para enfrentar esta crisis. Este proceso requiere la movilización de muchas personas en diferentes contextos, trabajando en múltiples frentes.

El acto de donar el premio monetario que recibió es, según Hernández Bernal, un llamado de atención. Su principal motivación no es el valor económico de la donación, sino el deseo de inspirar a otros a actuar. Invita a las personas a comprometerse con la causa climática, a actuar donde puedan y cómo puedan.

1) En la gráfica 1 se exponen 6 de 9 límites planetarios han sido sobrepasados, encontrándose en una zona de alto riesgo.

2) En 2020 se estimó que 75% de la energía mundial provenía de los combustibles fósiles.

3) En 1950, la Tasa de Retorno Energético (TRE) media del petróleo era de 45, lo que significa que se obtenían 45 barriles por cada uno invertido. Actualmente, la TRE ha descendido a 6. La gráfica número 2 presenta esta tendencia.

4) Para producir 1 caloría de alimento se requieren alrededor de 10 calorías de combustibles fósiles.

5) Instituciones como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomiendan no más de tres raciones semanales de 125 gramos de carne, y estudios como el de Berners-Lee (2021) sugieren que un consumo sostenible de pescado debería limitarse a 250 gramos por persona por semana.

6) La gráfica 3 indica que 10% de los más ricos en el planeta son responsables de 45% de las emisiones, mientras que 50% de los más pobres, apenas contribuyen con 13%.

Rockström, Johan et al. (2009), "A safe operating space for humanity", Nature, p. 472-475.

La crisis ecosocial multidimensional plantea riesgos existenciales para la vida en su conjunto. Esta crisis está impulsada por la destrucción del ambiente, que no solo incluye el cambio climático, sino también una serie de dinámicas relacionadas con el metabolismo social capitalista que utiliza a la Tierra como fuente de energía y materia y vertedero de desechos; conduciendo a problemas socioambientales localizados que adquieren escala global cuando se toma en cuenta el parámetro de los límites planetarios.

En este contexto, las fronteras del capital —reflejadas en la expansión continua de las actividades extractivas y el consumo desmedido— están empujando al planeta más allá de su capacidad regenerativa, comprometiendo la habitabilidad a largo plazo.

Las relaciones entre empresas, estados y la sociedad juegan un papel fundamental en esta crisis. Las grandes corporaciones, especialmente las petroleras, han manipulado y ocultado información sobre el impacto de sus actividades, con la complicidad de Estados que priorizan el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ecológica. Al mismo tiempo, la sociedad, especialmente las clases más pobres, son quienes sufren las mayores consecuencias de esta crisis, aunque sean las menos responsables de generar las emisiones que la alimentan.

Frente a esta situación, el texto aboga por alternativas civilizatorias basadas en la equidad, el decrecimiento y la justicia social. Estas alternativas pasan por una reducción drástica en el consumo de energía y recursos, y un replanteamiento del modelo de desarrollo. La única forma viable de combatir y adaptarse a la crisis es a través de una acción colectiva decidida, que no solo mitigue los daños, sino que transforme profundamente las estructuras socioeconómicas y culturales.

La propuesta de optimismo realista del autor busca movilizar a la sociedad para que se posicione del lado del cambio, desafiando tanto el pesimismo inactivo como el tecnooptimismo irresponsable. Este enfoque reconoce la gravedad de los riesgos que enfrentamos, pero también la capacidad de agencia de las personas, cuando están debidamente informadas y se involucran en espacios de decisión, para imaginar y construir alternativas frente al colapso ecososocial.