Tres formas de caer

Francisco Montaño*

Introducción

Las narrativas de ciencia ficción han instalado en el imaginario colectivo el tropo de la caída o el colapso como equivalente de apocalipsis: el desenlace absoluto e inminente, el violento y grotesco, aunque rápido, fin de la historia –anunciado por la tradición judeocristiana como el día del juicio final. Frecuentemente, el apocalipsis también es asociado con desastres naturales, fuera del control de las sociedades, impuestos de manera repentina. Por eso, no es de extrañar que distintas nociones apocalípticas permeen el pensamiento sobre las crisis socioecológicas actuales.

Desde posiciones nihilistas, la frase de Frederic Jameson lo resume muy bien: “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (2005: 199). Desde posiciones más bien cínicas y privilegiadas, algunos sectores de las sociedades modernas afirman que “ya es muy tarde” para buscar alternativas que permitan enfrentar la crisis socioecológica, mucho menos discutirlas e implementarlas. El mundo acabará pronto y no existe ninguna alternativa para evitar la caída abrupta y absoluta.

Una vertiente del mismo argumento afirma que: si el apocalipsis amenaza con llegar en un solo día, entonces también existe la posibilidad de que algún héroe nos salve de manera igualmente súbita. El héroe puede advenir en la forma de una persona, a través de una intervención diseñada cuidadosamente desde algún proyecto militar, o como una tecnología apoyada por el laboratorio de un multimillonario. En ambos casos, la humanidad espera impaciente a un salvador que, de salir victorioso, le permita disfrutar de un futuro luminoso. Esa narrativa se puede encontrar no sólo en producciones de Hollywood o mitos religiosos. También está detrás de los proyectos tecnológicos de súper ricos como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates: colonizar Marte, remover el dióxido de carbono de la atmósfera a través de geoingeniería o desarrollar semillas patentadas que resistan el cambio climático. El tropo del colapso-apocalipsis puede ser guía tanto para la inacción cínica como para la acción apolítica y tecnocrática.

Este texto explora tres escenarios de colapso distintos a la noción de colapso-apocalipsis que la humanidad y el planeta han atravesado, y lo seguirán haciendo en las próximas décadas. En ellos, el colapso es entendido, primero, como un proceso político, que se caracteriza porque las desigualdades y los desbalances de poder afectan la experiencia de colectivos y personas humanas y más que humanas al atravesarlo. El carácter político del colapso implica que las personas constantemente recrean los sistemas responsables del colapso, generan, reaprenden y rescatan alternativas. Entonces, aunque estos colapsos son rápidos en sentido histórico, son duraderos en relación con la vida de las personas que los experimentan. No existe un colapso de un día, sino una degradación progresiva de las condiciones de posibilidad de la vida humana y extra-humana en la tierra.

¿Qué es el colapso entonces?

Jared Diamond (2005) y Joseph Tainter (2011) han estudiado el colapso por separado, desde puntos de vista sociales, históricos y arqueológicos. Ambos caracterizan al colapso como la pérdida drástica de complejidad política económica y social. Qué tan rápida es esta pérdida es un factor históricamente arbitrario, definido sólo en el marco de cada sociedad. Ambos autores también coinciden que el colapso fue un rasgo común de muchas sociedades antiguas: los imperios Bizantino, Romano e Inca, o las civilizaciones Maya, Rapa Nui, Pueblo y Olmeca pasaron por procesos de pérdida drástica de complejidad.

La complejidad de una sociedad se manifiesta en aspectos como el tamaño, la estratificación, la especialización y el tipo de control entre sus miembros. En una sociedad compleja existe un alto nivel de coordinación entre grupos e individuos especializados en tareas específicas. A través del flujo de información entre estos actores, también se ejerce un grado de control centralizado. Cuando una sociedad pierde súbitamente su estado de complejidad se puede hablar de colapso.

Para Tainter, la complejidad es la forma en la que las sociedades resuelven problemas de auto-preservación y organización, y está inevitablemente cruzada por la ley de rendimientos decrecientes. En breve, esta ley afirma que, toda vez rebasado cierto umbral, las ganancias o utilidades de alguna estrategia o medida económica serán proporcionalmente menores entre más dinero o energía sea invertida en ellas. Las poblaciones humanas primero usarán recursos de fácil acceso, extracción y uso, lo que requerirá poco esfuerzo y tendrá beneficios abundantes. Cuando los recursos de fácil acceso comiencen a agotarse, se requerirá más esfuerzo y energía para obtenerlos. Entonces, la sociedad deberá crear estrategias más complejas para obtener los mismos recursos, por lo que el esfuerzo y la cantidad de energía aumentarán, al tiempo que los rendimientos serán cada vez menores. Llegado a un punto, definido de forma particular en cada caso, la caída de los rendimientos se desplomará radicalmente. En ese momento, el colapso será palpable, aunque se fraguara durante décadas y siglos.

Esto es palpable en actividades como la agricultura, la producción de energía o la obtención de materias primas: inicialmente, el acceso a suelos fértiles, hidrocarburos o metales, provocan la extracción y uso de esos recursos por parte de poblaciones cercanas a través de estrategias relativamente simples, como la agricultura tradicional, la extracción a través de bombas de petróleo o la minería a pequeña escala. En una economía orientada al crecimiento, esos recursos eventualmente se agotan, por lo que las sociedades desarrollan conocimiento de formas cada vez más especializadas para seguir obteniéndolos, como fertilizantes sintéticos, petróleo de campos de arenas bituminosas o metales raros como el litio, que requieren mayor organización, especialización y diferenciación social, política y económica. Este aumento en la complejidad llevará necesariamente a un mayor uso de recursos con menores beneficios para el bienestar social e individual. Ante este escenario, afirma Tainter, la reducción de la complejidad es una estrategia de supervivencia del sistema social. Para él, el colapso es entonces la caída drástica de la complejidad de una sociedad como causa de los rendimientos decrecientes de su economía.

Por su parte, Jared Diamond propone causas específicas por las que algunas civilizaciones colapsan. Se concentra en cinco factores interrelacionados: daño ambiental, cambio climático, vecinos hostiles, falta de apoyo de socios comerciales y las respuestas sociales a los daños ambientales. Diamond advierte que las primeras cuatro causas no siempre son un factor decisivo para el colapso de alguna sociedad. Sin embargo, el quinto siempre lo es. En conjunto, los primeros cuatro pueden presentarse de manera coordinada: un cambio climático, frío o cálido, puede acentuar los impactos de un conflicto con vecinos hostiles, o el daño ambiental puede incrementar el impacto de la ausencia de socios comerciales que apoyen a una sociedad. En cuanto al quinto factor, Diamond habla de cuatro tipos de respuestas ante los daños ambientales: a) no prever el surgimiento del problema; b) no percibir el problema una vez presente; c) no intentar solucionarlo una vez percibido; y d) no solucionarlo con éxito, incluso si se intenta hacerlo.

Así, Diamond y Tainter apuntan a la complejidad como un proceso dinámico que acelera el uso de recursos y provoca la caída de ganancias, beneficios o utilidades que las sociedades necesitan para funcionar. Bajo esta premisa, Diamond afirma: “la verdadera cuestión es por qué sólo algunas sociedades resultaron frágiles y qué distinguió a las que se derrumbaron de las que no” (2005: 10).

Al respecto, un punto que sólo es mencionado marginalmente por ambos autores es el papel de la energía, entendida como la capacidad que tienen los sistemas vivos (seres humanos, otros animales y plantas) y no vivos (un motor de combustión, una planta de generación eléctrica o un sistema de inteligencia artificial) para realizar trabajo: en cualquier sociedad humana, la energía es esencial para el proceso económico en sus muy diversas formas, desde el trabajo manual humano y animal, hasta la energía obtenida de la luz solar, el agua y la corteza terrestre en forma de maderas o hidrocarburos. Los bienes de consumo y los servicios de una sociedad requieren de trabajo para ser elaborados, y esos mismos bienes son energía disponible para que las sociedades y las personas satisfagan necesidades y gustos.

Como energía que son, todos los productos y servicios que forman parte del proceso económico están sujetos a la segunda ley de la termodinámica: generan energía no aprovechable por los sistemas vivos y no vivos. Esta energía no utilizable, o desecho, se conoce como entropía. Ejemplos existen muchos: las emisiones de gases de efecto invernadero (gei); sustancias químicas que contaminan el agua; los excrementos humanos que, desligados de sus ciclos ecológicos naturales, no pueden reintegrarse a los ecosistemas en los cuales se cultiva nuestra comida. Entre más complejo sea el proceso económico, más grande será la entropía (Georgescu-Roegen, 1971). Sociedades con economías simples, que no perturban los ecosistemas de los que dependen sus recursos e incluso los regeneran, crean menos entropía que economías altamente especializadas, complejas, en especial aquellas que, guiadas por imperativos de crecimiento económico, operan a escala global a partir de la explotación y apropiación de recursos y trabajo humano y más que humano. La entropía es, en este sentido, el equivalente de daño ambiental en la obra de Tainter o Diamond.

Eso es lo que convierte a la actual civilización moderna en una sociedad frágil ante el colapso: su imperativo de crecimiento perpetuo, su explotación y uso de recursos, su carrera permanente hacia la complejidad, y, con ello, su generación de entropía o degradación ambiental, su desinterés por la regeneración de las bases socioecológicas para la vida. Ante el colapso, ya iniciado, de la civilización actual, las siguientes secciones proponen tres escenarios de colapso que ocurrirán en las siguientes décadas. Sobre todo, la idea que subyace a estos escenarios es que el colapso no es absoluto, y sus consecuencias dependen de las respuestas que den las sociedades. Estos son escenarios planteados en un sentido espacial y bajo una concepción del tiempo no lineal: el futuro también se alcanza caminando hacia atrás y el pasado regresa constantemente; el presente es el punto donde ambos se alteran mutuamente. El desarrollo de cada escenario no es excluyente, sino al contrario, se prevén como simultáneamente existentes, aunque en diferente escala. El primero ofrece un panorama global, el segundo es, sobre todo, regional y el tercero es de escala local.

Colapso constante

Así como Tainter y Diamond sostienen que el colapso en sociedades humanas es más una constante que una excepción, Jason W. Moore (2015) afirma que en el capitalismo, el colapso y la crisis forman parte inherente del funcionamiento del modo de producción. Para Moore, el capitalismo crea cuatro tipos de naturaleza barata: comida, energía, fuerza de trabajo y materias primas. Estas cuatro naturalezas baratas son fundamentales para asegurar la acumulación de capital, pues representan costos bajos de inversión que, a través de su devaluación artificial, no son pagados por el capitalista y contribuyen a la generación de márgenes amplios de utilidades y su posterior acumulación. El problema para el capitalismo es que “su demanda de estas cuatro naturalezas crece más rápido que su capacidad para regenerarlas” (Moore, 2015: 297), por lo que su empleo en la producción genera fenómenos históricos de tipo socioecológico, en los que el agotamiento es una constante, se expresa como: erosión y pérdida de nutrientes en el suelo, deforestación, contaminación de recursos, problemas de salud física y mental, entre otros.

Cada una de estas crisis históricas ha sido contrarrestada por la expansión eficiente de las fronteras de apropiación, o el descubrimiento y uso de recursos de fácil acceso que garanticen márgenes de ganancia crecientes. Moore explica que rara vez las cuatro naturalezas baratas suben de precio al mismo tiempo; también da cuenta de que en los períodos en los que esto sucede, una ampliación de las fronteras de apropiación, a través del descubrimiento de nuevas reservas de recursos de fácil acceso o el desarrollo de nuevas tecnologías para explotarlos, devolvió estas naturalezas a precios relativamente bajos y beneficiosos para el capital. Estas normas se rompieron a partir del boom de los commodities en 2003, año a partir del cual los precios de las naturalezas baratas comenzaron a subir, sin dejar de hacerlo hasta ahora, lo que devino en una crisis sin precedente del modelo de naturalezas baratas.

Para Moore, el hecho de que las cuatro naturalezas han elevado sus precios consistentemente por 20 años, así como la imposibilidad de expandir las fronteras de apropiación, son señal de una crisis mayor del modelo capitalista. Además, el modelo actual se enfrenta al cambio climático para poder hacerlo, a la degradación del suelo, a la contaminación de la atmósfera y los océanos, al uso indiscriminado de materias primas durante los siglos, y a la disrupción de patrones climáticos del holoceno. Estos factores dificultan aún más, por ejemplo, el éxito de una posible revolución verde 3.0, o la baja de precios de materias primas. De acuerdo con este autor, fenómenos como la financiarización o la creciente mercantilización (commodification), que mantienen el crecimiento de la economía, son sólo una vía de escape artificial y a corto plazo para evitar el colapso económico global.

Ese es el primer escenario: el colapso del capitalismo generado por su dependencia de naturaleza barata, así como por su propia influencia en el deterioro de la red de la vida. En una economía global en la que el crecimiento económico es un imperativo, la complejidad crece a pasos agigantados, lo que requiere cada vez más energía, más materias primas. Desde la división clásica naturaleza-sociedad se piensa que el capitalismo actúa sobre la naturaleza, pero también que puede actuar independientemente de ella. En el escenario propuesto no es posible tal independencia. Aquí, el colapso se da por la erosión que el capitalismo causa en el tejido de la vida, de carácter esencialmente socioecológico.

¿Cuánto tardará este colapso? No serán dos días. Ni dos años. En escala humana, el colapso es y será un proceso constante, de largo aliento que, más que implicar el fin de la raza humana, implicará el fin del capitalismo y de las sociedades complejas contemporáneas. Es preciso destacar que la formación y el auge de estas sociedades ha requerido en sí mismo de otros colapsos constantes como parte de procesos de colonización, también de largo aliento. Para algunas personas y sectores humanos y más que humanos en el mundo, los colapsos no iniciaron en 2003, sino en 1492. A través de su expansión por el mundo, el capitalismo usa recursos fácilmente disponibles en suelos, mares, bosques y sociedades que son canalizados de muy diversas formas para la creación de capital. Es importante decirlo: la devaluación del trabajo que hacen “las colonias, las mujeres y la naturaleza” (Mies y Bennholdt-Thomsen, 1999) es clave para que el capitalismo pudiera generar valor para otras personas y otros territorios desde hace por lo menos 500 años.

Para quienes sufren esta devaluación, el colapso no dura un día, sino que es un proceso sistemático de deterioro de sus condiciones de vida durante siglos. Para esos sectores, el cambio climático es la continuación de la violencia colonial, patriarcal y racista, en las que sus vidas y las de sus antepasados se inscribe desde hace mucho tiempo (Whyte, 2018). En dimensiones humanas, el colapso es permanente.

En este escenario, el capitalismo, junto con estructuras de opresión colonialistas, patriarcales y racistas, junto con los efectos del cambio climático prolongan el colapso de muchos sectores de seres vivos, a la vez que amplían el número de seres que se ven afectados por este proceso. Como propone Diamond, el colapso para algunos sectores es la suma de condiciones, en este caso de opresión estructural, y no sólo su contacto con algún fenómeno meteorológico causado por el cambio climático. Son las personas empobrecidas, sistemáticamente violentadas por sus gobiernos y sus sociedades en el Sur Global, para quienes un fenómeno climático como una ola de calor, de frío, inundaciones, sequías o pandemias, son la gota que derrama el vaso en el que ya se encuentran fenómenos de violencia lenta, como el libre comercio, la gentrificación, el dumping alimentario, el extractivismo, la violencia patriarcal, el racismo laboral y muchos más.

El colapso ha sido, es y será todo menos fácil. En los últimos 40 años, los estados han guiado su participación en la economía a partir de la teoría económica neoclásica y su promesa de que las ganancias obtenidas por el capitalista eventualmente fluirían hacia los trabajadores. La mentira del trickle-down economics (economía del goteo) es cada vez menos creíble, pero la gran mayoría de los estados tampoco hacen mucho para instaurar políticas de sustentabilidad ecológica o social, puesto que, dicen, éstas dañarían al “mercado”. Por eso, este escenario contempla la presencia desenmascarada del estado como protector de los intereses del capital.

Como parte de su caída, el capitalismo se apega cada vez más a cuatro imperativos: competencia, maximización de utilidades, reinversión y mejora de la productividad (Wood, 2017). Desde la teoría económica neoclásica, la competencia trae siempre beneficios al consumidor, pues existen mayores opciones en el mercado. 40 años de neoliberalismo muestran que la competencia económica, sin mediación de instituciones sociales y políticas no trae más competidores sino más perdedores y menos ganadores. En breve, monopolios. En este escenario, el colapso del capitalismo trae a la escena, paradójicamente, a gigantes como Amazon, Google o Meta. Shell, Exxon o British Petroleum que registran márgenes de ganancia elevados. Bayer-Monsanto, Corteva Agriscience o ChemChina incrementan su presencia en el mercado de semillas. Nestlé, Unilever, Pepsico se consolidan en el sector alimentario.

Fenómenos como la financiarización y la mercantilización, que hoy ocurren en muy diversos ámbitos de la economía, a diferentes escalas espaciales y temporales, son, como afirma Moore, intentos salvajes de maximizar utilidades y reinvertir ganancias en una economía creciente en términos monetarios que, sin embargo, ya no puede obtener insumos (o fuentes de energía) de formas baratas. En la economía, la financiarización es frecuentemente distinguida de la economía real, dado que no produce ningún bien de consumo o servicio, sino que se enfoca a la creación de activos monetarios (dinero) a partir de, por ejemplo, rentas, deudas o instrumentos de inversión. Como tal, no requiere ningún insumo energético más que los que ya forman parte de la economía real y por ello es una forma barata de maximizar utilidades, reinvertir ganancias y generar un crecimiento artificial. Desde los años ochenta del siglo XX, el sector financiero crece más que la economía real, lo que se refleja en el incremento de las utilidades financieras en relación a las utilidades totales, el aumento de la deuda relativa al pib y el crecimiento de instrumentos financieros, aseguradoras y bienes raíces (Foster, 2010). La falta de inversión en capital fijo, o sea cualquier tipo de infraestructura que se utiliza para la producción de un producto (la innovación tecnológica de la que tanto se ufana el capitalismo), también es un indicador de financiarización (Dünhaupt, 2017). De ahí que fenómenos como la gentrificación inmobiliaria (Ragi, 2021), el boom de compañías como AirBnB, Amazon o Uber que son plataformas rentistas y no productoras (Doctorow, 2023), o la inflación que ocasionan las altas compensaciones que compañías transnacionales otorgan a sus accionistas (Inman, 2023), tengan actualmente impactos significativos a escala global.

En la misma perspectiva, se afirma que la mejora de productividad seguirá estando asociada al desarrollo tecnológico. Más allá de la visión fetichizada que ve en las tecnologías el mero diseño técnico y creación de objetos políticamente neutrales, filósofos de la tecnología como Alf Hornborg (2016) argumentan que la tecnología es la expresión materializada de relaciones sociales (y ecológicas, en tanto que se requiere energía para su operación). Tecnologías como la inteligencia artificial, expresión perfecta de la complejidad de la que hablan Tainter y Diamond, que prometen mejorar la productividad de trabajadores especializados hasta en 40% (Somers, 2024), están anidadas en un contexto socioecológico en el que han sido, son y continuarán siendo usadas para liberar al capitalista del lastre de pagar trabajadores. En Estados Unidos, un estudio del Pew Research Center afirma que 19% de la fuerza de trabajo en el país podría ver su empleo comprometido por el uso de ChatGPT (Kochhar, 2023). De acuerdo a este estudio, las personas más expuestas a esta tendencia tienen, mayoritaria e irónicamente, estudios universitarios, altos sueldos y una predisposición especial a creer que la inteligencia artificial les ayudará más de lo que les perjudicará.

En resumen, el escenario de colapso constante se debe al incremento exponencial de la complejidad social, económica y política que la sociedad y la economía capitalistas y globalizadas han seguido durante por lo menos dos siglos. Este proceso comprende actualmente las siguientes tendencias: precios crecientes de comida, energía, trabajo y materias primas (con toda la inflación que ello implica); monopolios, desigualdad creciente, financiarización, tecnologización y automatización de cadenas productivas. Ello aunado al calentamiento de 1.5 °C con respecto a 1850 (provocado también por el proceso de aumento de complejidad y el uso excesivo de recursos energéticos fósiles), ya aceptado para fines de esta década (2029) y en camino a los 2 °C para la década de 2040 (Lamboll et al., 2023), con todo lo que ello implica a nivel ecológico. En este panorama, las poblaciones que viven el colapso de sus civilizaciones provocado por el colonialismo desde hace cinco siglos serán acompañadas por nuevos sectores en este creciente Sur Global (cada vez más presente en países ricos) que simultáneamente vivirán el colapso del capitalismo desde la vulnerabilidad producida por el sistema actual: mujeres, disidencias sexuales, sectores sin acceso a medios de producción o economías de subsistencia, clases bajas y medias urbanas, entre otros. No sobra decir que los imaginarios de bienestar y los estilos de vida occidentales, marcados por el consumismo, el individualismo y la ilusión de aislamiento del medio ambiente serán accesibles para cada vez menos personas.

Ilusiones verdes

Para muchas de esas personas, estos imaginarios han sido el horizonte de posibilidad único, el norte de nuestras brújulas que señala lo que debemos hacer con nuestra vida, hacia dónde debemos caminar para alcanzar el éxito. Para quienes lo han alcanzado, este estilo de vida forma ya parte de su identidad: qué nos gusta, qué podemos permitirnos, qué no estamos forzados a mirar, qué trabajo no tenemos que hacer.

En gran medida, el discurso dominante sobre la sustentabilidad no cuestiona la existencia de estos imaginarios y estilos de vida, su impacto en el medio ambiente o su verdadera capacidad para generar bienestar individual y colectivo. El mismo discurso, materializado en constructos sociopolíticos como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, las Conferencias de Partes (cop) o los Objetivos de desarrollo sostenible, generalmente asume que las soluciones para el cambio climático existen dentro del capitalismo. Desde estos enfoques, mecanismos como el escalamiento de tecnologías para la generación de energías renovables, los mercados de carbono y el liderazgo corporativo, no sólo tienen el potencial de detener el calentamiento global, sino que además son benéficos para el crecimiento de la economía. Aunque algunas de estas prácticas tienen cabida en la ética empresarial, que es guiada por el discurso de la responsabilidad social, la mayoría de estos enfoques es regida o implementada por estados y gobiernos nacionales.

En su libro Climate Leviathan (2020), Joel Wainright y Geoff Mann exploran las tendencias estatales que pueden surgir de cara a una gestión política institucional del cambio climático. Para ellos, el Leviatán del clima requiere la existencia de un estado (el soberano, para Thomas Hobbes) que sea capaz de declarar la emergencia climática y dirigir sus políticas hacia la solución del problema. En regiones del planeta donde los estados aún son fuertes, reconocen la existencia del cambio climático y deciden enfrentarlo, sus acciones podrán hacer eco de los discursos globales mencionados. Este es el segundo escenario, en el que algunos territorios del Norte Global (incluidos sectores ricos de los países pobres) adoptan, en medio de la catástrofe, soluciones amigables con el medio ambiente y el capitalismo.

Este escenario depende, en gran medida, de la idea de que la sustitución de energías fósiles por renovables será no sólo suficiente para paliar los efectos del cambio climático, sino que también beneficiará a la economía, pues se desarrollarán tecnologías como parques de energía eólica o solar, celdas fotovoltaicas, autos eléctricos, baterías de litio, cobalto o hidrógeno verde. Todo lo necesario para mantener los mismos estilos de vida individualistas, consumistas y separados de la naturaleza… pero ahora sustentables.

La realización de estas tendencias requiere, primero, la existencia de un estado que incentive las condiciones de inversión, para que estas tecnologías sean lo suficientemente estables y rentables en el mercado. Prueba de ello son los mercados de energías renovables en países como Alemania, Dinamarca o China, o gobiernos locales como el de California, en Estados Unidos. En algunos de estos casos, como el de Dinamarca, cuya industria eólica surgió como respuesta a la crisis del petróleo en 1973, los gobiernos usaron disposiciones legales proteccionistas que hoy no serían permitidas bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Como narra Naomi Klein (2014), gobiernos locales como el de Ontario en Canadá no pudieron crear un sólido mercado de energías renovables por los marcos legales supranacionales.

El éxito de estas políticas, por último, está cruzado por un intercambio desigual, que a través del extractivismo crea zonas del mundo que proporcionan a otras las materias primas para desarrollar su industria, pero nunca reciben beneficios justos, en lo que se conoce como intercambio ecológico desigual (Hornborg, 2016).

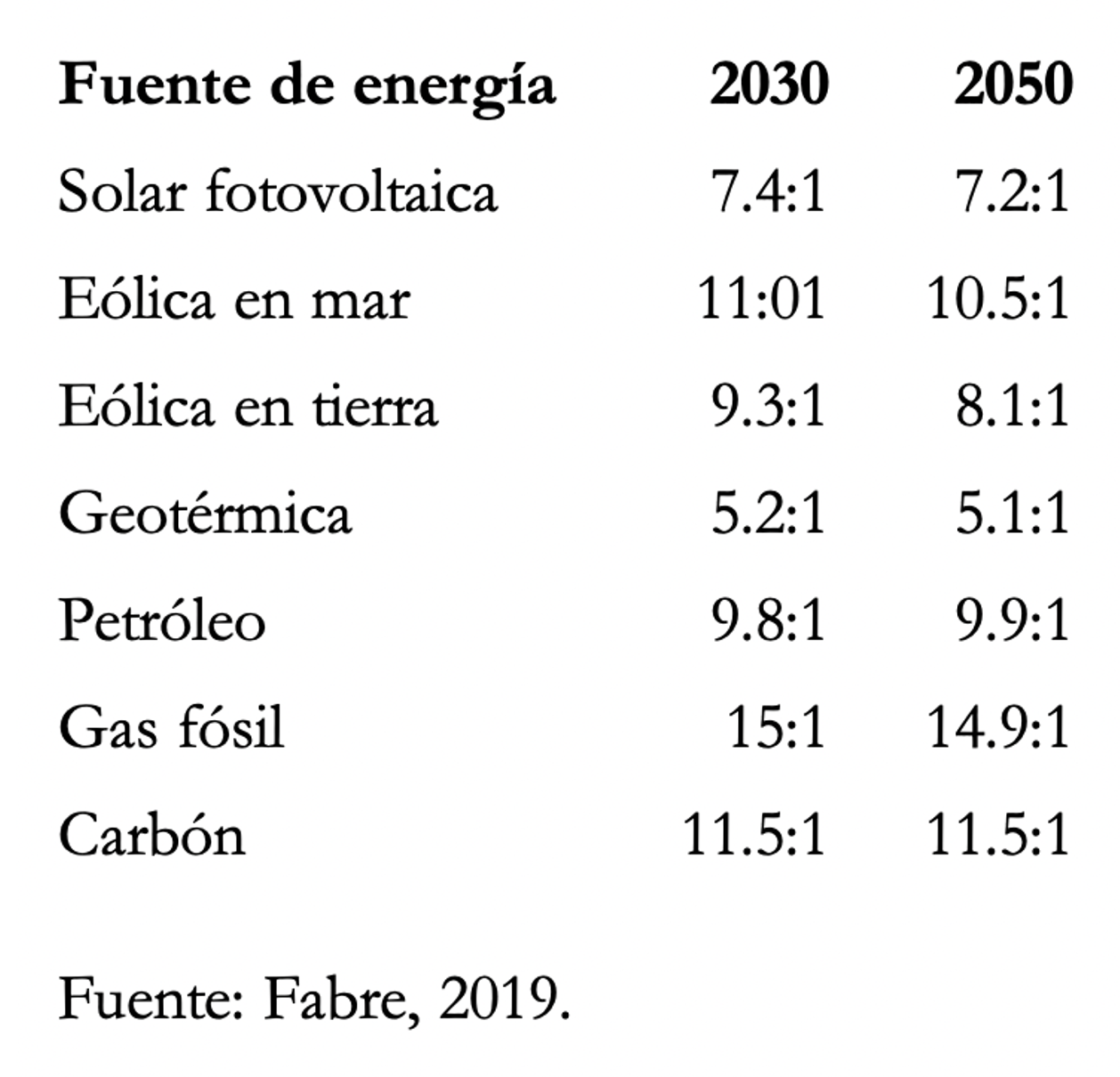

Como señala el título de este escenario, el problema con estas tendencias es que su potencial puede ser exagerado fácilmente. Dos datos ilustran la complejidad del problema de las renovables: la tasa de retorno energético (tre) y el factor de capacidad de las energías renovables comparadas con los combustibles fósiles. La tre es la diferencia, medida en julios, entre la energía requerida para extraer energía de un recurso (el sol, por ejemplo) a través de una tecnología específica (celdas fotovoltaicas) y la energía que dicho recurso puede producir. Por ejemplo, si la energía que entrega una celda fotovoltaica a lo largo de su vida útil es de 2 julios y la energía requerida para producir la misma celda es de 1 julio, entonces su tre será de 2:1.

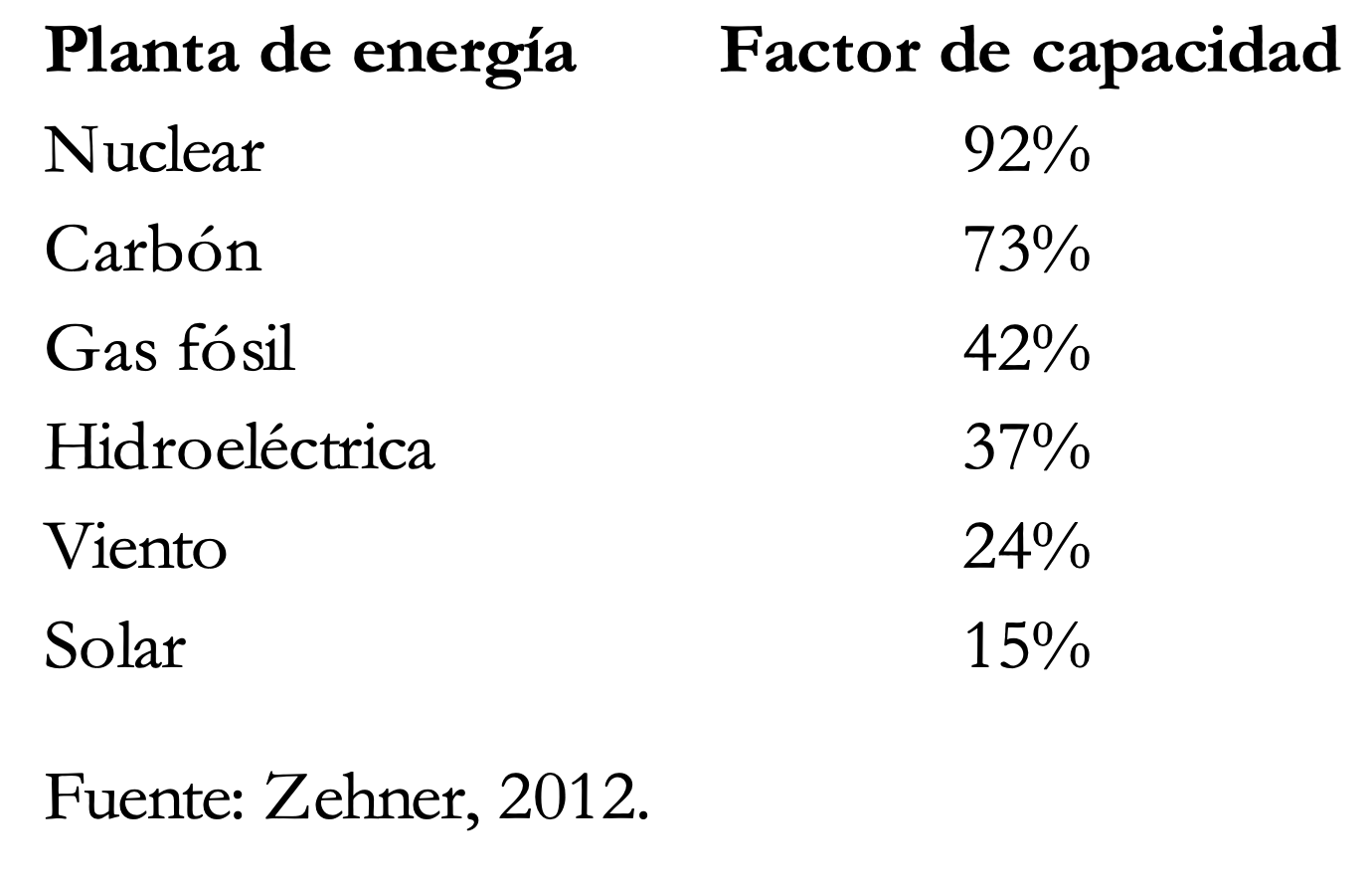

Fabre (2019) realizó una proyección de la tre de diferentes tecnologías para 2030 y 2050, en la que comparó energías renovables con energías fósiles (Tabla 1), mostró que la tre de las energías renovables es y será considerablemente más baja que la de las fósiles. Un segundo dato es el factor de capacidad (Tabla 2), que expresa la diferencia entre la capacidad máxima de una planta de energía y la producción real de esa planta a lo largo del tiempo. Como se puede ver, el factor de capacidad de las renovables también es significativamente más bajo que para las fósiles. Estos datos revelan que las energías renovables no son tan eficientes como las fósiles.

Tabla 1. Tasa de Retorno Energético de energías renovables y fósiles

Tabla 2. Factor de capacidad de plantas de energía

He aquí el motivo por el que este escenario es una ilusión: el capitalismo verde asume que la economía podrá seguir creciendo como hasta ahora, al mismo tiempo que se vuelve “carbon neutral” o “net-zero”. Sin embargo, la menor eficiencia energética de las renovables implica que, en caso de que exista una transición energética, los rendimientos que ésta podrá otorgar a la economía serán menores que los de los combustibles fósiles. Bajo la premisa de que todo proceso económico necesita de energía disponible, un proceso económico que sólo se orienta al crecimiento necesita cada vez más energía, y no menos. En otras palabras, las renovables sólo pueden garantizar la transición energética en una economía que decrece.

Aun cuando algunos territorios logren operar sus economías con un gran porcentaje de renovables, muchos caerán, como ya lo hacen, en la trampa de creer que el solo incremento de su capacidad de generación a través de energías renovables será suficiente para desplazar a los combustibles fósiles. Sin un desfase rápido de las energías fósiles, las renovables únicamente incrementarán la demanda, bajarán los precios de la energía y estimularán el consumo neto. Las mismas ilusiones, por ejemplo, se materializan en relaciones sociales complejas como los mercados de carbono y las compensaciones por emisiones (emission offsetting), que más que tener efectos reales en la reducción de emisiones, comercian con el valor social y la buena reputación adscrita a la sustentabilidad.

Técnicamente, los mercados de carbono buscan internalizar las emisiones en el proceso económico: los mercados de carbono fijan un límite máximo de emisiones para permitir a sus sociedades cumplir con compromisos de reducción. Este límite sería más restrictivo año con año, de forma que las emisiones puedan alcanzar niveles tan bajos que se consiga mitigar el cambio climático. Los gobiernos darán permisos para emitir gei en línea con el límite de emisiones acordado. Aquellas compañías que pudieran implementar energías renovables y no usaran sus permisos, podrían venderlos a otras. Como cada vez habría menos permisos (dado que el límite se haría más restrictivo), su precio se elevaría año con año, por lo que las compañías que más innoven en sus procesos de energía y requieran para ello menos emisiones, serían las ganadoras. En breve, ello permitiría acelerar la transición energética a través de incentivos monetarios para los actores más “sustentables”.

Durante poco menos de 20 años de existencia, los mercados de carbono no han contribuido a reducir las emisiones netas de gei debido, principalmente, a la priorización de los objetivos mercantiles de las empresas que participan en ellos y a la contrastante laxitud de los criterios ecológicos para limitar las emisiones. En el período de 2005 a 2007, Unión Europea distribuyó permisos gratuitos para contaminar, lo que claramente redujo el precio global de este tipo de permisos a casi cero (Pearse & Böhm, 2014), en lugar de elevar su precio para incentivar la inversión en tecnologías menos contaminantes y la consecuente reducción de emisiones. A lo que se suma el hecho de que gran parte de quienes venden los créditos que permiten a otras compañías contaminar, no están contribuyendo a reducir o secuestrar más gei; se calcula que entre uno y dos tercios de los créditos comprados en Unión Europea no reducen ni capturan CO2 (Victor, 2008).

Las ilusiones verdes están presentes, sobre todo, en aquellas regiones del Norte Global (incluyendo a sectores privilegiados en países pobres) para quienes la sustentabilidad requiere sólo una sustitución de tecnologías y cambio individual de acciones. Es un escenario de colapso porque deja intactas las estructuras de opresión que causan las crisis socioecológicas actuales; tampoco contribuye a desacelerar la complejidad sociopolítica y energética, ni contempla una transformación profunda de las relaciones entre seres humanos y naturaleza extra-humana. Pocas personas podrán colapsar desde la ilusión verde. Para las grandes mayorías, ese escenario será sólo un imaginario más, una aspiración y una de esas comparaciones en las que diremos: “allá sí les importa el medio ambiente, no como aquí”.

Redes de esporas

Moore afirma que las crisis son tiempos de oportunidades políticas. En Calibán y la Bruja (2004), Silvia Federici explica cómo en el período de 1300 a 1500, durante la crisis del feudalismo en Europa y antes del desarrollo pleno del capitalismo, existieron registros de que algunos sectores de mujeres rurales comenzaron a migrar a las ciudades, donde vivían en colectivo con otras mujeres y ocupaban oficios como herreras, carniceras o panaderas, incluso como maestras de escuela, doctoras o cirujanas. También, ocuparon posiciones de liderazgo en movimientos sociales como la herejía, que Federici califica como la teología de la liberación de tiempos medievales. En la misma época, la escasez de fuerza de trabajo provocada por la peste negra dio poder a los campesinos. Por un lado, la pandemia liberó grandes extensiones de terreno para cultivar, lo que nulificó el poder de las amenazas de los señores feudales de dejar a los campesinos sin tierra. Por otro, la escasez de mano de obra puso en evidencia que eran los señores feudales quienes necesitaban a los siervos, y no al revés.

Ejemplos como los que Federici expone, dejan de manifiesto las posibilidades que están contenidas dentro de las crisis. Las crisis socioecológicas interrelacionadas que vivimos actualmente, originadas por el capitalismo, también están sujetas al actuar de redes de esporas: cuerpos y espacios a muy pequeña escala que son dispersados por hongos, plantas o bacterias para asegurar su reproducción, que pueden mantener su latencia por largas temporadas, incluso en ambientes desfavorables, y ser activados en cualquier momento, cuando las condiciones son adecuadas.

En el colapso, las esporas han sido, son y serán aquellos lugares, personas y relaciones que abandonan los imperativos capitalistas (productividad, competitividad, reinversión y maximización de la ganancia) como guía de la economía y la existencia humana. En esos territorios, la economía no está orientada hacia el crecimiento como único fin, sino que tiene una base reproductiva: se enfoca en la realización de trabajo necesario para el mantenimiento de la vida, como la agricultura a pequeña escala, el trabajo doméstico, educación de infancias, cuidado y apreciación de personas mayores, fomento y uso de biodiversidad en ecosistemas, construcción de salud y seguridad comunitaria, entre otros.

De acuerdo con sus posibilidades, estos territorios están abandonando progresivamente divisiones del trabajo patriarcales y distribuciones inequitativas del trabajo reproductivo, tan propias del capitalismo (Herrero, 2018). Estas esporas ya desarrollan modelos de trabajo que están lejos de la romantización del trabajo reproductivo, concebido como actos de amor o prácticas instintivas e inocentes atribuidas sólo a algunas personas, y que están más cerca del reconocimiento de dinámicas de poder y explotación existentes en la reproducción (Rispoli y Tola, 2020), tanto con fines capitalistas como patriarcales. En las siguientes décadas, estos modelos seguirán en construcción. Estas esporas desarrollarán modelos post-capitalistas en los que los cuidados no representarán un subsidio invisibilizado y desvalorizado por el capital.

Estas formas de trabajo de cuidados no sólo contribuirán al bienestar de las personas y las comunidades; en la medida en la que trasciendan el consumo de recursos como indicador de bienestar; procurarán el uso eficiente y local de recursos naturales, reintegrarán flujos de energía dentro del ecosistema y construirán diversidad local a través de prácticas y conocimientos tradicionales; estos territorios de espora también regenerarán las ecologías locales. De esta manera romperán con dos falacias, tan propias del capitalismo moderno: que el bienestar requiere diezmar ecosistemas y explotar personas; y que los humanos son instintivamente animales capitalistas y destructores de la naturaleza.

Estos territorios no surgen en un escenario ideal, ni sin conflicto. Muchos de ellos aparecen como respuesta a colapsos locales, pasados, presentes y futuros. Muchos de ellos son enarbolados precisamente por quienes llevan 500 años colapsando: mujeres, indígenas, queers, personas racializadas, comunidades campesinas. En esa medida, estas esporas no se construyen sobre la idealización o la nostalgia del pasado, sino sobre las condiciones adversas y el conflicto.

Este es un escenario de colapso porque requiere una reducción radical de la complejidad sociopolítica y energética y, en el camino, una contracción del proceso económico. En ese sentido, requiere la renegociación de expectativas e imaginarios de bienestar dominantes y su reemplazo progresivo por nociones localizadas de bienestar. Para quienes nunca experimentaron el mito del desarrollo occidental, estas renegociaciones serán menos drásticas que para quienes lo han normalizado como aspiración y modo de vida.

Los nombres de estas esporas ya existen: la República de Rojava; los Siringueiros y los Sem Terra; el Zapatismo, Cherán y otras autodefensas; las colectivas feministas alrededor del mundo. Stefania Barca (2020: 1) los llama las fuerzas de reproducción: “clases deshumanizadas (racializadas, feminizadas, desposeídas), sujetos que reproducen a la humanidad al cuidar los ambientes biofísicos que permiten la vida”. Como esporas, muchos de estos territorios apenas son detectables desde arriba. Se conocen como ejemplos desde abajo, que también practican el Ma’alob Kuxtal, Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Ubuntu o su propia interpretación del Buen Vivir.

Sus nombres importan como ejemplos relacionales, pero no como modelos, pues cada uno existe en su propio contexto, desde sus propias potencias generativas y sus propios conflictos y opresiones. Habrá, como ahora, esporas que establecerán granjas a pequeña escala en el campo y la ciudad, crearán cooperativas de vivienda, electricidad y telefonía, organizarán autodefensas, ofrecerán talleres de bioconstrucción, herbolaria y confección. Habrá conflictos entre ellos, con el estado, con el capital. Estas no serán fantasías de urbanitas ansiosos de conexión espiritual, sino estrategias de supervivencia en un clima impredecible, sociedades desestabilizadas y un marco institucional colapsado.

Las esporas se constituyen a través de sus acciones contra el extractivismo, contra la apropiación por parte del capital de todo aquello que reproduce la vida: en primer lugar la tierra, pero también la biodiversidad, el agua y otros comunes, así como la disolución de relaciones comunitarias y familiares, como ya lo ha dicho Mariarosa Dalla Costa (2003). Después, articulan estas relaciones a partir de una visión sistémica. Desde sus visiones, “el agua, el suelo y las semillas no pueden ser tratados de manera separada; son órganos del mismo cuerpo, el cuerpo de la naturaleza” (Dalla Costa, 2007: 5).

Algunas de estas esporas reconocen, desde hace mucho, lo que la ciencia moderna apenas recientemente ha empezado a “descubrir”: que existe naturaleza dentro de la humanidad tanto como humanidad dentro de la naturaleza. Este es, en sí mismo, un conocimiento rebelde, que no encaja en cinco siglos de ciencia y filosofía occidentales. Precisamente por su rebeldía con respecto a epistemologías occidentales, estas esporas no caben en conceptos occidentales. No son socialistas, ni comunistas, ni anarquistas, en los sentidos teóricos de tales términos. Son sus propias ontologías y epistemologías, que no desligan el ser del saber.

En la medida en la que estas esporas ponen al capital de cara a la destrucción de la vida que ha causado, la mayoría de ellas experimenta, desde siempre, la represión estatal. Precisamente por ello aprenden a reproducirse sin necesitar del estado-nación, tampoco de un marco institucional democrático-representativo. Estas fuerzas de reproducción han sido, son y serán las posibilidades frente al colapso que no serán admitidas en ninguna cop, pero que generan desde hace mucho y desde ya el bienestar humano y la regeneración ecológica, que ni el capital ni los estados han podido encontrar.

Como en el primer escenario, muchas más personas construirán sus propias esporas en las próximas décadas. El fracaso del estado y la ceguera del capital harán de éstas la mejor alternativa de colapso para mucha gente en el creciente Sur Global, pero también en el Norte. Las próximas décadas no serán fáciles. Millones de personas seremos impactadas por condiciones climáticas y eventos extremos sin precedentes, en sociedades desiguales y economías depredadoras. Este escenario tan complejo hará necesario que muchas personas reevalúen sus prioridades de bienestar, construyan estrategias comunitarias de supervivencia y, en el camino, deconstruyan la civilización moderna, que la colapsen.

Desenlace

Tanto Tainter como Diamond argumentan que muchas civilizaciones antes de la nuestra han colapsado. Ambos proponen que sólo desde el presente pensamos arrogantemente que nuestra civilización es especial, que no tiene fin, que nunca puede caer.

En otra perspectiva, Gerald Horne (2018), señala que para algunas personas, lo que llamamos modernidad llegó hace 500 años a través de los tres jinetes del apocalipsis: la esclavitud, la supremacía blanca y el capitalismo. En Abya Yala, los efectos de este colonialismo, a través de guerras, pandemias y otras formas de opresión, son calculados en la muerte de 90% de los habitantes del continente (Koch et al., 2019). Tal reducción de la complejidad sociopolítica de la región causó una reducción del CO2 en la atmósfera, lo que produjo un enfriamiento climático entre el siglo xvi y xvii que se conoce como la Pequeña Era de Hielo. En el Atlántico Norte, los recursos y la energía apropiados en Abya Yala sirvieron para alimentar con naturalezas baratas a los emergentes estados capitalistas: Países Bajos, Inglaterra, y después Estados Unidos. Desde entonces, donde sea que el capitalismo ha requerido de energía y recursos baratos, los ha devaluado, explotado y arrasado, generando colapsos socioecológicos a pequeña escala, cuyas limitaciones han sido evitadas a través de una expansión de las fronteras de apropiación.

Es importante ser claro: el colapso de civilizaciones en África y América iniciado en el siglo xv fue generado por el colonialismo en aras de proveer al capitalismo de fuerza de trabajo barata. Fue un colapso para fortalecer el naciente modo de producción. Ello es muestra, como afirma Jason W. Moore, que el capitalismo opera a través del deterioro progresivo y eventual colapso de la naturaleza y la sociedad. Desde hace 500 años, el capitalismo expande sus fronteras de apropiación y traslada sus operaciones hacia territorios no explorados. El problema ahora es que no hay hacia dónde moverse más, en una escala tal que permita la revitalización del sistema. El colapso del capitalismo es autopoiético, generado por sí mismo sobre la base de colapsos civilizatorios a menor escala, aunque con efectos igualmente palpables para la naturaleza y las sociedades, desde hace siglos.

En la actualidad, el cambio climático es el principal factor que impide una nueva expansión de las fronteras capitalistas, por lo que enfrentar el colapso es impostergable. El mundo verá cómo se sobrepasa el umbral de 1.5 °C esta década o la siguiente. Asistimos, desde ya, al alcance de los puntos de no retorno, incluidos el derretimiento de hielos “perpetuos”, el cambio de circulación de corrientes marinas y el cambio ecosistémico. Estos cambios a gran escala desestabilizarán los ritmos más básicos de los que depende la especie humana: las temperaturas estables que proporcionan las estaciones. Sin ellas, los aspectos más básicos de nuestras vidas requerirán ajustes drásticos en las maneras en las que habitamos nuestros ambientes: la agricultura, la vivienda, y el trabajo requerirán enfoques radicalmente distintos a los actuales. Actuar en este escenario demandará también de una reevaluación de nuestras prioridades, necesidades y deseos que es, en última instancia, un reto identitario.

Dado que los tres escenarios planteados existen en diferentes escalas, existen y existirán tensiones entre ellos: el colapso continuo tiene una escala global, por lo que se manifestará en muy diversas geografías de muy diversas formas. Las ilusiones verdes, estarán disponibles sólo para aquellos que puedan pagarlas; desde el discurso de la ecomodernidad, se constituirán como los nuevos circuitos de extractivismo y acceso desigual de recursos. Entrarán, entonces, directamente en conflicto con quienes no puedan pagarlas y con quienes desarrollen territorios de espora. Las alternativas y proyectos comunitarios y/o reticulares harán del colapso su terreno fértil para construir proyectos y alternativas de vida basadas en la reproducción (y la regeneración) socioecológica.

Para quienes han experimentado un colapso permanente, esta transformación siempre ha sido el único camino hacia la supervivencia. Habrá también quienes, por miedo a caer, negarán el colapso y su magnitud, quizás confiando en ilusiones verdes. Para quienes decidan atravesar el duelo de perder la seguridad ontológica y corporal, constituirse como esporas será la opción más viable. Conforme empiecen a reproducirse, nuestras esporas se convertirán en micorrizas, redes que comenzarán a compostar un capitalismo en colapso permanente y a regenerar la Tierra, incluso en pleno cambio climático, con la consciencia de que el colapso del capitalismo no es lo mismo que el colapso de la especie humana ni de la vida en la tierra. De hecho, ha sido, es y será, exactamente lo contrario.

Bibliografía

Barca, Stefania [2020], Forces of reproduction: Notes for a counter-hegemonic anthropocene, Cambridge, Cambridge University Press.

Dalla Costa, Mariarosa [2003], "The Native in US, The Earth We Belong To", en The Commoner, núm. 6.

Dalla Costa, Mariarosa [2007], "Food Sovereignty, Peasants and Women", en The Commoner.

Diamond, Jared [2005], Collapse: How societies choose to fail or succeed, Nueva York, Viking.

Doctorow, Cory [2023], "Pluralistic: Yanis Varoufakis’s 'Technofeudalism: What Killed Capitalism?'” en Pluralistic: Daily links from Cory Doctorow, recuperado de: https://pluralistic.net/2023/09/28/cloudalists/

Dünhaupt, Petra [2017], "Financialization and the Crises of Capitalism", en Tae Hee Jo, Lynne Chester y Carlo D’Ippoliti (eds.), The Routledge Handbook of Heterodox Economics, Londres, Routledge, pp. 386–401.

Fabre, Adrien [2019], "Evolution of EROIs of Electricity Until 2050: Estimation and Implications on Prices", en Ecological Economics, núm. 164.

Federici, Silvia [2004], Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, Brooklyn, Autonomedia.

Foster, John Bellamy [2010], "The Financialization of Accumulation", en Monthly Review, vol. 62, núm. 5, recuperado de: https://doi.org/10.14452/MR-062-05-2010-09_1

Georgescu-Roegen, Nicholas [1971], "The Entropy Law and the Economic Process", en The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Harvard University Press.

Herrero, Yayo [2018], "Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos. Hacia una antropología que reconozca los límites y la vulnerabilidad", en Santiago Muiño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann (eds.), Petróleo, Barcelona, Arcadia, pp. 78–112.

Hornborg, Alf [2016], Global Magic. Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street, Nueva York, Palgrave Macmillan.

Horne, Gerald [2018], The Apocalypse of Settler Colonialism: The Roots of Slavery, White Supremacy, and Capitalism in Seventeenth-century North America and the Caribbean, Nueva York, Monthly Review Press.

Inman, Phillip [2023], "Greedflation: Corporate Profiteering ‘Significantly’ Boosted Global Prices, Study Shows", en The Guardian, Londres, 7 de septiembre, recuperado de: https://www.theguardian.com/business/2023/dec/07/greedflation-corporate-...

Jameson, Frederic [2005], Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Londres, Verso.

Klein, Naomi [2014], This Changes Everything. Capitalism vs. The Climate, Nueva York, Simon & Schuster.

Koch, Alexander et al. [2019], "Earth System Impacts of the European Arrival and Great Dying in the Americas After 1492", en Quaternary Science Reviews, núm. 207, pp. 13–36.

Kochhar, Rakesh [2023], "Which U.S. Workers Are More Exposed to AI on Their Jobs?", en Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, recuperado de: https://www.pewresearch.org/social-trends/2023/07/26/which-u-s-workers-a...

Lamboll, Robin et al. [2023], "Assessing the Size and Uncertainty of Remaining Carbon Budgets", en Nature Climate Change, vol. 13, núm. 12, recuperado de: https://doi.org/10.1038/s41558-023-01848-5

Mann, Geoff y Joel Wainwright [2020], Climate Leviathan. A Political Theory of Our Planetary Future, Nueva York, Verso.

Mies, Maria y Veronica Bennholdt-Thomsen [1999], The Subsistence Perspective. Beyond the Globalised Economy, Londres, Zed.

Moore, Jason W. [2015], Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, Londres, Verso.

Pearse, Rebeca y Steffen Böhm [2014], "Ten Reasons Why Carbon Markets Will Not Bring About Radical Emissions Reduction", en Carbon Management, vol. 5, núm. 4, pp. 325–337.

Ragi, Bruno [2021], "Gentrification in Process. The Financialization of Housing in the Global City", en Citiesxcitizen, recuperado de: https://www.citiesxcitizens.com/new-blog/2021/11/11/gentrification-in-pr...

Rispoli, Tania y Miriam Tola [2020], "Reinventing Socio-Ecological Reproduction, Designing a Feminist Logistics: Perspectives from Italy", en Feminist Studies, vol. 46, núm. 3.

Somers, Meredith [2024], "How Generative AI Can Boost Highly Skilled Workers’ Productivity", en MIT Management, recuperado de: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-generative-ai-can-boos...

Tainter, Josep [2011], The Collapse of Complex Societies, Cambridge, Cambridge University Press.

Victor, David [2008], A Realistic Policy on International Carbon Offsets. Program on Energy and Sustainable Development, Working Paper no. 74, Stanford, Stanford Law School, recuperado de: https://law.stanford.edu/publications/a-realistic-policy-on-internationa...

Whyte, Kyle [2018], "Indigenous Science (Fiction) for the Anthropocene. Ancestral Dystopias and Fantasies of Climate Change Crises", en Environment and Planning E: Nature and Space, vol, 1, núm.1-2, pp. 224-242.

Wood, Ellen [2017], The Origin of Capitalism. A Longer View, Londres, Verso.

* Investigador de la Fundación Semillas de Vida A. C. Maestro en Ecología Humana por la Universidad de Lund. Maestro en Ciencias de la Sustentabilidad por la Universidad Leuphana de Lüneburg. Correo electrónico: paco9004@hotmail.com