Sobre energía, transiciones ecosociales y modos de vida

Riechmann, Jorge [2024], "Sobre energía, transiciones ecosociales y modos de vida", Nuestra Bandera. Reflexiones críticas en torno a la transición energética, (262): 125-146, Madrid, https://pce.es/media/uploads/2024/05/14/e5cfa71940f04c77872ecdea8a2ef557...

-

Jorge Riechmann es profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de Ecologistas en Acción Sierras (Comunidad de Madrid).

La importancia de reflexionar sobre la energía que usamos

Riechmann introduce al texto reflexionando sobre el tema de la energía para esta sociedad, estableciendo tres premisas fundamentales:

1) El desarrollo de la vida humana implica el uso de energía tanto endosomática (la energía que procede del cuerpo) como exosomática (la energía que permite la organización de las actividades humanas). En términos económicos, la energía es la "condición previa para que cualquier actividad humana tenga lugar".

2) Los cimientos de la economía mundial moderna yacen de los aportes de la productividad solar prehistórica del siglo XX procedente del subsuelo, hacia la productividad agrícola de la tierra.

3) Existe una ceguera energética en la sociedad que presupone una sobreabundancia energética. Es decir, que la obtención de energía no tiene límites (dato crucial 1).

De ahí que Riechmann aluda a la dependencia que tiene esta sociedad de la energía, y que el renunciar a esta, implica una transformación enorme. Se debe renunciar porque mantener esa productividad energética no será sostenible en el largo plazo. En tiempos de transición, el cambio en la matriz de energía (es decir, abandonar los combustibles fósiles) también implica un cambio ecosocial. En términos específicos, la descarbonización requiere de un grado de empobrecimiento, "de escasez".

Una transición decrecentista

Dada la catástrofe climática actual impulsada por los combustibles fósiles, el autor propone al decrecimiento como la vía para esquivar o atenuar los efectos devastadores de la crisis ecosocial, en la que la matriz fósil ha sumido a la sociedad.

La raíz de esta crisis viene del rebasamiento de los límites biofísicos del planeta, expone Riechmann. En un esquema de decrecimiento, la transición ecosocial implica “vivir bien con menos”. Decrecer significa reducir el metabolismo energético y de materiales de las sociedades industriales que más han crecido, respecto de la tierra que dependen. Sin embargo, eso implica que no todos los países pueden decrecer en la misma tasa; en especial los países del sur global, con las estructuras neocoloniales que imperan en sus latitudes.

Una transición energética decrecentista

El también catedrático señala que en términos cuantitativos, la transición ecosocial con enfoque decrecentista, se ve así: con el respaldo de investigaciones sobre el clima, la disponibilidad de recursos energéticos y los límites minerales, el umbral del consumo energético final per cápita sería de 15GJ-31GJ para 2050. Ese umbral garantizaría una vida digna, cumplir con los objetivos climáticos actuales (1.5°C de límite de temperatura), así como la sostenibilidad de los recursos minerales.

En términos generales, las reducciones energéticas serían de entre 70-80% (incluso más, si se consideran las necesidades del sur global), respecto de los niveles.de consumo del norte global, siempre y cuando exista una electrificación generalizada de la economía (dato crucial 3). Tales reducciones necesitan de transiciones socio-técnicas a mega escala, con un fuerte sentido de justicia ecológica. Es decir, la transición no sucederá por el incremento exponencial de la mejora tecnológica; los cambios también requieren de infraestructura y prácticas sociales que fomenten el “vivir bien con poco”. Esto es importante porque la transición no sólo es necesaria para reducir los efectos de la debacle ambiental, sino también para adaptarse a los límites de la matriz energética renovable (dato crucial 4).

Desplazamiento de impactos

Riechmann coincide en que el capitalismo es una máquina de externalización de daños. En la actualidad, el problema de la extralimitación ecológica genera efectos negativos hacia diferentes latitudes y otredades. El privilegio de vivir en el centro del sistema es a costa del desplazamiento del daño y del colapso hacia las periferias: naturaleza, los pueblos del sur global y las mujeres (retomando a la pensadora ecofeminista María Mies). El progreso industrial (junto con el negacionismo climático o la infravaloración en el tema) es a costa de la supervivencia de terceros, tanto humanos como no humanos.

De ahí que se reconozca no sólo el carácter exterminista del capitalismo, sino también que la modernidad euro-occidental es producto de la colonialidad. Una colonialidad que tiene fuerte dependencia de las tres periferias antes señaladas. En este punto, Riechmann defiende a quienes han sido atacados por sus posturas catastróficas o colapsistas respecto a la llamada crisis energética. El catedrático expone que no es que la crisis energética nunca termine de llegar (lo que más se critica), sino que más bien se pospone a través del desplazamiento de la crisis fuera del centro; así, en lugar de solucionar la crisis ecosocial, ésta se agrava más.

Un problema sistémico

Renaturalización masiva del planeta acompañada de una salida del capitalismo; y por lo pronto, una contracción económica de emergencia, es para Riechmann la vía para comenzar a solucionar la crisis ecosocial. Esto es así porque este atolladero es de carácter sistémico, más no aislado. Pensar en solucionismos a través de la vía tecnológica es contraproducente, justo porque existe una fuerte correlación entre cada uno de los componentes de tal crisis; se pensaría que se soluciono una parte del problema, cuando en realidad se corre el riesgo de agravarlo aún más. La crisis global no se resume a la producción de contaminantes para la atmósfera, sino también a la pérdida de biodiversidad y quienes contaminan.

Para el catedrático español, la sociedad carece de pensamiento sistémico; mientras, tiene abundancia de “ilusión de control”, en tanto, el modo de vida capitalista no encaja con los sistemas naturales: “en el marco expansivo del capitalismo, somos a menudo más ecoeficientes y al mismo tiempo más insostenibles”, en alusión a la paradoja de Jevons (las mejoras en la eficiencia energética, en lugar de reducir el consumo, lo incrementan).

¿Cuánto es suficiente?

Para Riechmann un problema de esta sociedad es que la demanda siempre tiende a crecer, más nunca a disminuir. Se cuestiona por qué la suficiencia no conoce límites. Eso es importante para él porque para lograr el objetivo de vivir bien con poco, es necesario romper con la lógica inconciente de siempre querer más. En tal sentido, considera que existe una parte del norte global -tanto ecologistas como no ecologistas- que no está reflexionando lo suficiente sobre el aporte del norte hacia el problema climático y ambiental.

El catedrático cree que para la sociedad norteña es más fácil culpar del problema a ese 1% más opulento, cuando en sí, los estilos de vida que se manejan en estas latitudes contribuyen mucho con el agravamiento del problema. Es por ello que no es tan sencillo decir “hay que pasar a un modo de vida con lo suficiente”, cuando es lógico que los estilos de vida tanto del norte como del sur global son cualitativa y cuantitativamente diferentes.

El estilo de vida imperialista del norte global no es universalizable a todo el mundo (sin importar el nivel de clase social); la sociedad norteña debe realizar un cambio antropológico profundo que se adapte a los límites biofísicos del planeta (datos cruciales 5-7). En ese sentido, el autor señala que el ecologismo del norte global también debe de considerar que su modo de vida imperialista depreda a la biosfera, que no es compatible con la sostenibilidad del sistema planetario, porque el ecologismo no va de “lo verde es guay”.

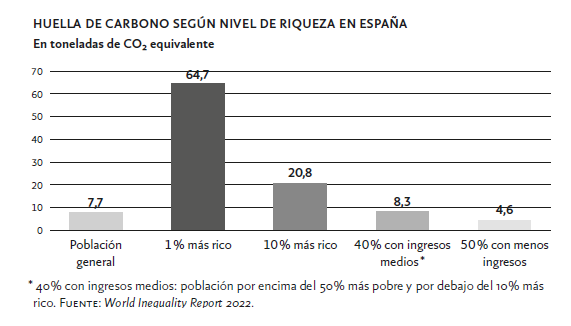

Riechmann llama a reflexionar sobre el poder que ha otorgado la riqueza energética a la sociedad del norte, en alusión a que esta parte del planeta tiene una huella de carbono alta. De ahí la razón del por qué hablar de los límites de la suficiencia.

Un problema casi intratable

Riechmann es claro. El problema climático y ambiental actual es casi intratable. No es una palestra en donde los oprimidos tengan que luchar contra ese 1% opulento y sus modos de vida. El norte global tiene que arrancar de si mismo ese modo de vida imperialista que tiene tanta deuda con el sur global. Se trata de aceptar que es indispensable darle fin al capitalismo fósil, junto con los privilegios que de éste derivan; por eso la tarea se torna complicada.

Riechmann vuelve a remarcar que esto, requiere de una descarbonización inmediata con una reducción del nivel de vida en términos cuantitativos. Si bien, hay quienes contribuyen más con el ecocidio del planeta, hay que reconocer qué tan inmerso está el norte global dentro de esas prácticas, directa e indirectamente. La razón es que el capitalismo es una relación social que penetra el cuerpo entero social: aún cuando una parte de la solución al problema correspondiera a una lucha entre opresores y oprimidos; otra, refiere a una lucha consigo mismo.

¿Escasez de energía? No, exceso de expectativas

Riechmann apunta a que el problema del cual yace esta crisis ecológico-social (una crisis de límites y escasez) es el de un exceso de expectativas. Tales expectativas son producto del metabolismo socioeconómico que impone el capitalismo, donde el crecimiento continuo crea el deseo subjetivo de siempre querer más. Ese deseo es pieza fundamental para mantener a estas economías que no piensan en los límites al crecimiento, mucho menos que su expansión económica no se ajusta con los límites biofísicos del planeta (que pueden llevar incluso al colapso ecosocial).

En última instancia, se puede vivir bien utilizando menos energía, con suficiencia material. Para Riechmann decrecer no significa vivir peor (dato crucial 8). Decrecer implica plantearse una forma alterna de vivir, pero en forma radical (hacer comunidad, reducir el consumo innecesario, hacer menos). Justo de ahí es que el catedrático indica que, en efecto, de eso siempre se ha tratado el ecologismo.

Asimilar faticidad cosmológica

Hoy en día (desde la población hasta los gobernantes y la oposición) existe un gran número que no reconoce los límites de la existencia misma; esto es, los límites físicos, biológicos, geológicos y materiales de la civilización humana. Negar esos límites es acelerar el descalabro climático. Ser realista, señala Riechmann.

El realismo antropológico y sociológico debe de ir acompañado del realismo ecológico y termodinámico. El catedrático español hace un pasaje recordando como incluso en la actualidad, las izquierdas han perdido la faticidad cosmológica. Con esto se refiere a que anteriormente el pensamiento de izquierda siempre terminaba creando conexiones con las ciencias naturales (desde Marx hasta los anarquistas) porque reconocía el vinculo del ser humano con éstas. Esa labor se ha perdido, alude Riechmann. De tal suerte que es necesario volver a retomar en qué punto se encuentra la sociedad actual, respecto de todo lo que le rodea.

Jugando a la ruleta rusa con cinco balas en el tambor del revolver

Riechmann suscribe que no es que la sociedad no sepa lo que se necesita hacer para resolver la crisis ecosocial. El inconveniente es que quien toma las decisiones es la clase dominante. Ni siquiera se tiene la certeza de cuando surgirá un sujeto político revolucionario que reoriente al sistema; o bien, que lo liquide. Es decir, que logre superar los defectos del capitalismo (por ejemplo, las irregularidades tanto de los mercados como de los precios y las propiedades).

Este párrafo invita a reflexionar que, en lo inmediato, lo necesario es realizar cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación y la igualdad (por ejemplo, regulación de los mercados, salida del uso de combustibles fósiles, abolición del crecimiento, empoderamiento de las mujeres). Por eso la necesidad de argumentar que el decrecimiento es la vía para salir del atolladero. No obstante, el pensamiento sistémico no tiene correlación aún con las fuerzas actuales (las clases dominantes) que sostienen al capitalismo.

Dime que me quieres, aunque sea mentira

Riechmann apunta a un modo de vida en la frugalidad, junto con una revolución social igualitaria, para una transformación ecosocial. Ese cambio en la mentalidad, señala, apenas comienza a vislumbrarse en las subjetividades ecologistas. Por el momento, existe una reticencia mental a aferrarse a la idea de que se puede seguir viviendo como hasta ahora (incluso mejor), depositando todas las esperanzas en las energías renovables.

La sociedad en su mayoría, prefiere “antes muerta que sencilla”, apunta irónicamente Riechmann. La sociedades industriales no son capaces de aceptar que la transición energética no puede sostenerse sólo de la mejora tecnológica, sino que necesita también un decrecimiento metabólico. Las sociedades industriales no son sostenibles, aferrarse a ello, unicamente llevará al planeta a la devastación e inhabitabilidad (mayor extractivismo tanto de biomasa como de minerales); paralelamente, un incremento del autoritarismo, añade el catedrático). La transición debe ser tanto energética como ecosocial, vuelve a remarcar el autor.

1) En 2018 la economía mundial funcionada a base de una energía constante de 17 billones de W (suficiente para alimentar a 170 miles de millones de focos de 100 W). Más de 80% de esa energía procedía de 110 miles de millones de barriles de petróleo (4.5 años/barril equivale al trabajo que realizarían 500 miles de millones de trabajadores).

2) El descenso energético en España, bajo el enfoque decrecentista con justicia ecológica, sería de una magnitud de 60-70% entre 2020-2050.

3) Para 2017, el consumo energético promedio per cápita para los países del norte global fue de 117GJ.

4) De acuerdo con el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, se estima que el potencial bruto renovable es de 840-1 040 PJ/año (60% que corresponde a la obtención de energía eléctrica). Los niveles de consumo de energía final para 2019 fueron de 3 580 PJ.

5) El informe de Oxfam de 2020 Combatir la desigualdad de las emisiones señala que 10% de la población mundial contribuye con 52% de las emisiones contaminantes. Riechmann añade que dentro de ese número se encuentra una gran parte de la población del norte global.

6) La figura 1 presenta la huella de carbono de acuerdo con el nivel de riqueza en España en 2022. Se considera que el volumen de emisiones individual medio compatible con el objetivo del límite de temperatura de 1.5°C es de 1.1 toneladas de equivalente de CO2 por año (eso hasta el año 2050). Riechmann indica que 50% de la población española con menos ingresos, cuadruplica el objetivo de emisiones; en tanto, el promedio general lo septuplica.

7) Una investigación en Finlandia (Studying Well-Being and Its Environmental Impacts: A Case Study of Minimum Income Receivers in Finland) estimó que la huella de carbono de 18 finlandeses “pobres” oscila entre 7.4 y 35.4 toneladas. Lo ecológicamente sostenible sería de 6-8 toneladas.

8) Riechmann comparte que para 2009 la energía primaria promedio por habitante utilizada en España fue de 2.8 toneladas de equivalente de petróleo (tep); 3.3 tep para Cataluña; y 3.4 tep para Unión Europea.

Turiel, Antonio (2020). Petrocalipsis. Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar. Barcelona.

Martínez Alier, Joan (2005). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona

González Reyes, Luis, y Almazán, Adrián (2023). Decrecimiento: del qué al cómo. Propuestas para el Estado español. Barcelona.

Hickel, Jason (2023). Menos es más. Madrid, Editorial Capitán Swing.

Jappe, Anselm (2019). Ningún problema actual requiere una solución técnica. Se trata siempre de problemas sociales (entrevista), 20 de abril, El Salto, https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-anselm-jappe-ningun...

Como propuesta, el decrecimiento se plantea como una posible vía para enfrentar la crisis ecosocial. Sin embargo, es fundamental precisar a qué tipo de decrecimiento nos referimos. Mientras algunos ecologistas lo conciben dentro del marco capitalista, otros lo ven como una salida del sistema, y un tercer grupo no adopta una postura clara al respecto. Esta distinción es crucial, ya que, como señala Riechmann en su texto, el problema es sistémico y, por lo tanto, requiere soluciones sistémicas.

No obstante, incluso con el decrecimiento, el problema del metabolismo de la sociedad humana no desaparece. Por ello, la idea de "vivir bien con menos" es una respuesta inmediata, pero no definitiva, a la crisis climática y ambiental. Además, la estrategia de determinar quién debe crecer más y quién menos no resuelve el problema de fondo, sino que refleja la persistencia de la idea de supremacía humana sobre la naturaleza.