Impactos en sistemas humanos y naturales de México: diagnóstico y proyecciones

Estrada, Francisco et al. [2023], "Impactos en sistemas humanos y naturales de México: diagnóstico y proyecciones", Estado y perspectivas del cambio climático en México: un punto de partida, CDMX, Programa de Investigación en Cambio Climático / Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, pp. 31-58, https://www.caacs.unam.mx/wp-content/files/estado-y-perspectivas-del-cam...

Francisco Estrada es Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Aborda temáticas como economía del cambio climático, econometría y series de tiempo, modelos de evaluación integrada, escenarios de cambio climático, riesgo, manejo de incertidumbre, variabilidad climática, eventos extremos, gran escala y escala regional, uso de modelos climáticos. impactos socioeconómicos del cambio climático, detección y atribución de cambio climático, así como modelación de escenarios regionales de cambio climático.

En la investigación también participaron Jorge Zavala Hidalgo, Amparo Martínez Arroyo, Graciela Raga y Carlos Gay García.

Este trabajo forma parte de las "evaluaciones periódicas sobre el estado y perspectivas del cambio climático en México" que lleva a cabo el ICACC. Involucró nueve grupos temáticos, 58 investigadores de 18 dependencias de la UNAM y de otros 10 centros de investigación del país. Esta síntesis aborda el capítulo titulado "Impactos en sistemas humanos y naturales de México: diagnóstico y proyecciones".

Debido a los graves efectos ambientales así como sociales que resultan de la crisis climática en México, resulta pertinente mostrar que el cambio climático repercute en diversos sectores como la agricultura, la biodiversidad, los recursos hídricos y/o la salud humana a diferentes escalas. El autor plantea antecedentes de las problemáticas asociadas al cambio climático, para concientizar sobre la falta de información y los sesgos que en ella se producen, así como de dar a conocer los impactos a futuro originados por estas problemáticas.

Agricultura

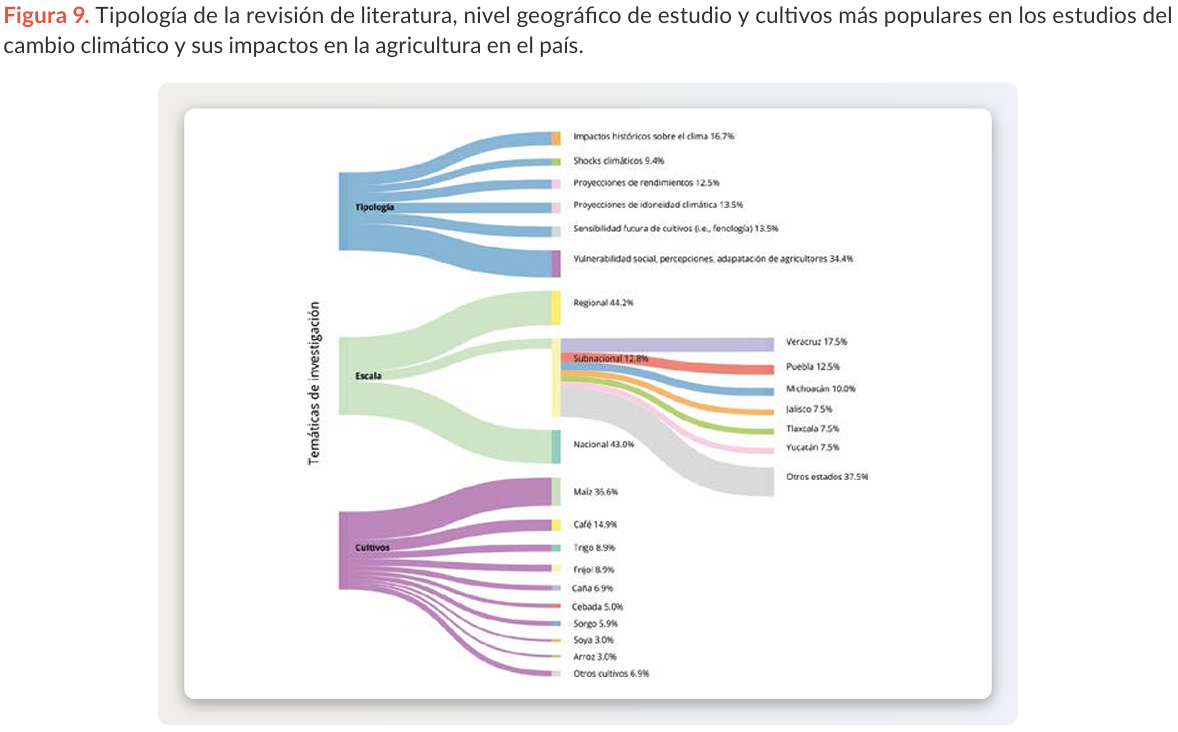

La investigación arrojó como resultado que en la relación entre la agricultura y el cambio climático existe carencia de información, lo cual debe ser resuelto por el ámbito científico. Se enfatiza el sesgo de información, ya que las investigaciones se concentran en ciertos cultivos y en áreas específicas de México (dato crucial 1).

Los resultados de los artículos analizados destacan que la variabilidad climática ejerce efectos negativos sobre los cultivos, por lo que se deben hacer ajustes a la temporada de siembra (datos crucial 2). Considerando lo anterior, para obtener información sobre los efectos del cambio climático es necesario valerse de la tipología, escala y cultivos (dato crucial 3). Asimismo, se encontró que la mayoría de los artículos analizados se centra en los impactos a futuro que el cambio climático puede generar considerando eventos climáticos como sequías, inundaciones, heladas o bien, el fenómeno El Niño [1] sobre los cultivos (dato crucial 4).

A su vez se deduce que el cambio climático tendrá efectos negativos sobre la agricultura, debido a que se han producido daños en los ecosistemas, recursos hídricos y edáficos, lo que genera dependencia agroalimentaria y severas fluctuaciones en los precios de los cultivos a nivel internacional, así como disminución en los rendimientos de los cultivos (dato crucial 5).

A través de los análisis también se obtuvo que algunos cultivos como el maíz, el trigo, el sorgo, el arroz y la soya, los cuales representan la mayor parte de los cultivos en México, tienen el riesgo de disminuir sus rendimientos (dato crucial 6). A partir de 2006, un cultivo de interés en estos análisis fue el café: se mostró que la reducción en su rendimiento fue mayor a la que se tenía contemplada (dato crucial 7). Por otra parte, el trigo, pese a que en su mayoría es importado, también se considera como un cultivo en riesgo por el cambio climático. También se debe tomar en consideración que algunos cultivos, en este caso el frijol, podrían ser más resilientes a ciertos tipos de clima (dato crucial 9).

Biodiversidad

El cambio climático afecta severamente la biodiversidad en escala global, aunque también dentro de procesos biológicos y ecológicos. En adición, esa problemática se acrecienta debido a los procesos antrópicos, en los que se incluyen la pérdida de hábitat, especies invasoras, contaminación, brotes de patógenos, etc.

Los trabajos revisados también presentan sesgos de información, ya que el análisis se realiza en zonas del Norte global, omitiendo las zonas tropicales, en donde los estragos son graves. En el caso de México el impacto es mayor considerando su gran diversidad de especies, endemismos y ecosistemas.

Impactos observados en ecosistemas mexicanos

Unos de los daños más perceptibles dentro de los ecosistemas en México es la reducción de los corales duros del Caribe mexicano (dato crucial 10), que pese a que cuentan con una gran resiliencia, no está exento de daño. Se espera que con el aumento de estrés térmico y olas de calor, su recuperación disminuirá. Considerando lo anterior, la investigación sobre este tema es de suma importancia, ya que este ecosistema provee de servicios ambientales como regulación y protección ante eventos extremos como los ciclones tropicales.

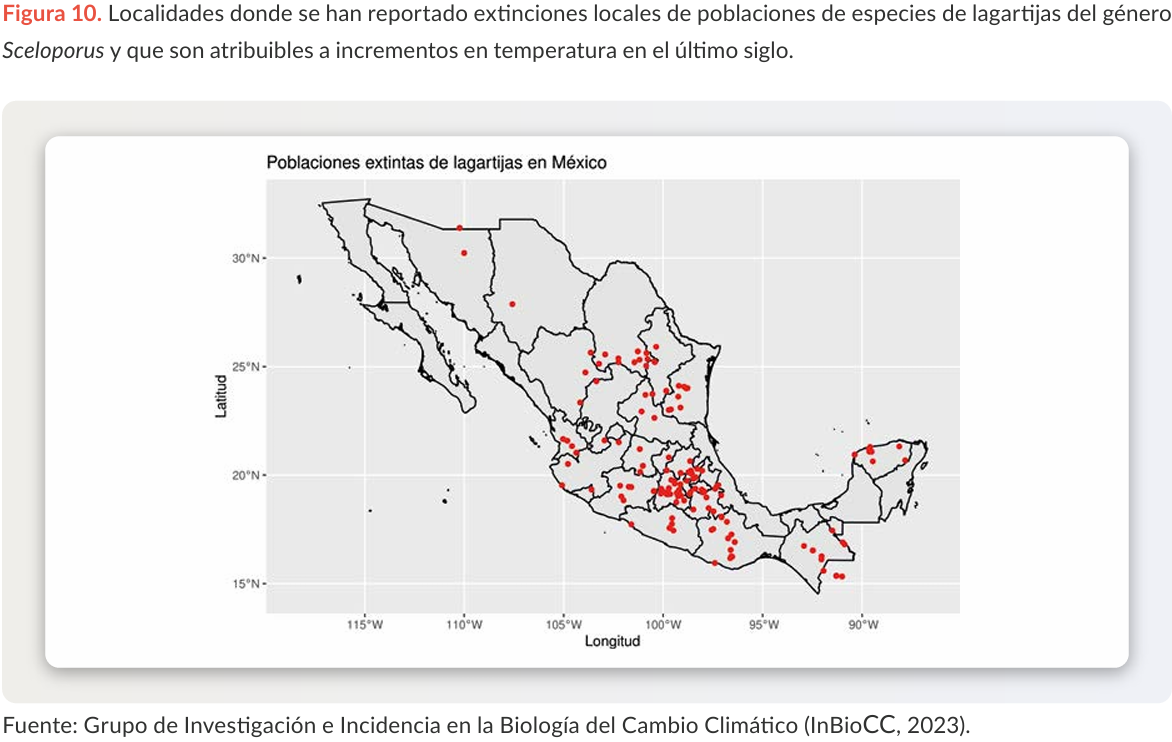

Por otra parte, aunque no han sido analizadas minuciosamente, también existen reducciones de las especies terrestres. Uno de los factores para que se lleven a cabo este tipo de extinciones es el aumento de las temperaturas mínimas y máximas, como en el caso de las lagartijas del género Sceloporus (dato crucial 11).

Asimismo, las investigaciones han demostrado que los efectos del cambio climático también son visibles en especies vegetales (dato crucial 12).

Proyecciones de impactos futuros en biodiversidad

Los efectos del cambio climático en cuanto a las reducciones de distribución de especies no son homogéneos, es decir, algunas áreas son más vulnerables que otras (dato crucial 13). Si bien las especies terrestres cuentan con un riesgo de extinción, las aves y los anfibios se muestran con una mayor susceptibilidad ante estos efectos, así como también las especies vegetales (dato crucial 14).

Recursos hídricos

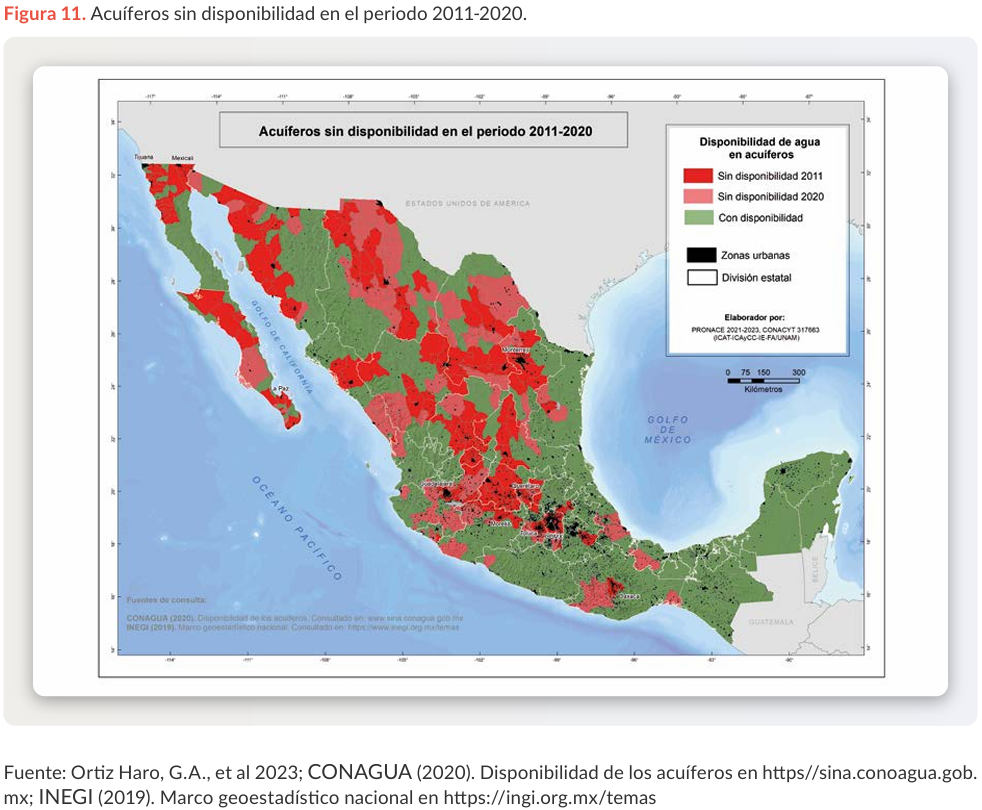

Las dificultades relacionadas con el agua en México son diversas. En primer lugar, la reducción del agua se encuentra relacionada con el cambio climático, la alta demanda y la degradación ambiental. Por otra parte, la cantidad y calidad de este recurso no son las adecuadas. Ello dificulta la correcta gestión del vital líquido, dando lugar a la proliferación de las crisis hídricas, la propagación de enfermedades infecciosas y la pérdida de biodiversidad, repercutiendo de forma grave en la sociedad no solo en México, sino a nivel global. Otro problema es la dificultad que tiene el acceso a la información concerniente al agua (dato crucial 15), así como el enfoque de los análisis que solo se realizan en ciertas zonas de México.

Los análisis incluyen una perspectiva a futuro sobre la disponibilidad del agua, balance hídrico, escurrimiento, infiltración y recarga. También se considera la vulnerabilidad del recurso hídrico, riesgos hidrológicos, vulnerabilidad y seguridad hídrica y de las fuentes de abastecimiento. Además, refieren los sectores que utilizan el agua como la agricultura y el uso doméstico, que a medida que la población crece implican un mayor uso del agua (dato crucial 16). Considerando lo anterior, se ha determinado que este aumento en el uso del agua acrecentará el estrés hídrico y habrá un mayor riesgo a la escasez (dato crucial 17). Asimismo, se considera el aumento de sequías, ya que el cambio climático altera el ciclo del agua (dato crucial 18), y por ende, el riesgo al que se somete la agricultura y al abasto de alimentos (dato crucial 19).

En los cuerpos de agua también se analizaron las afectaciones derivadas del cambio climático, entre las que se incluyen el enriquecimiento de nutrientes, el incremento de la temperatura y los cambios en los patrones climatológicos, lo que reduce la posibilidad de obtener un correcto suministro de agua debido a la alteración de los sistemas naturales. A su vez, con los problemas anteriormente mencionados, la deficiente infraestructura impedirá la correcta gestión del agua.

Salud humana

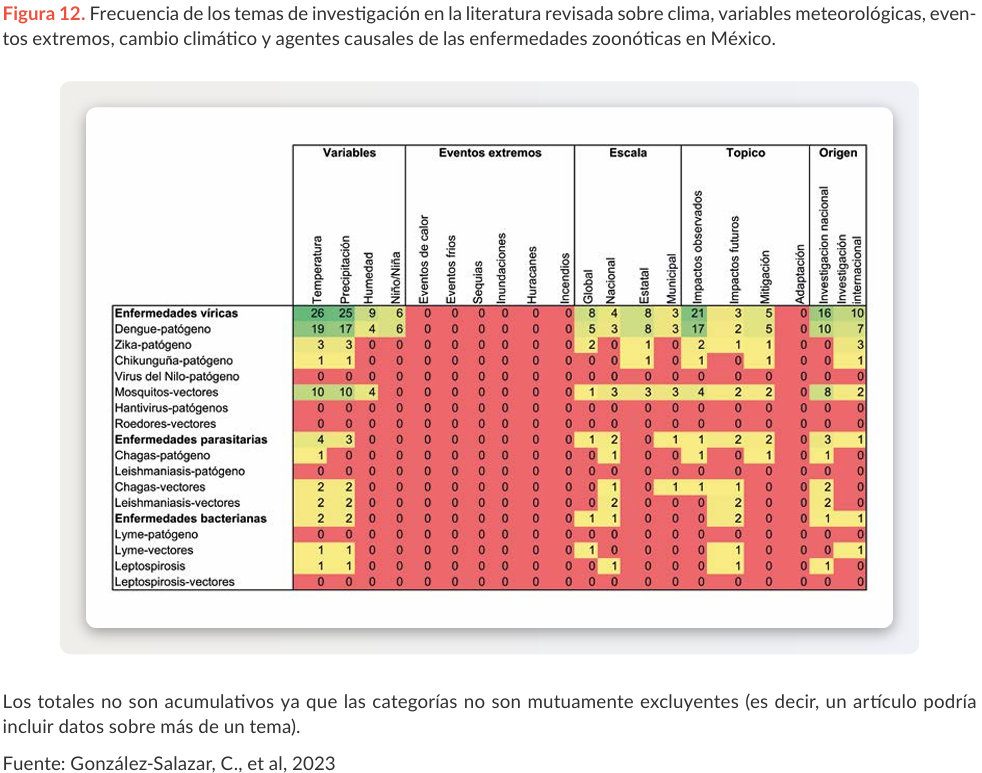

La salud humana también es una categoría que se ve afectada por el calentamiento global. A partir de su análisis se obtiene que los impactos a la salud son dos: los directos y los indirectos. Dentro de los directos, las causas se deben a los fenómenos meteorológicos extremos, mientras que en los indirectos se consideran como causas las enfermedades zoonóticas (dato crucial 21) (aquellas transmitidas de animales no humanos a animales humanos). La mayoría de estudios relacionados con la salud y el cambio climático se realizan por instituciones como Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Politécnico Nacional (IPN) (dato crucial 22).

Cabe destacar que en estos análisis también se cuenta con un sesgo informativo derivado de que solo algunas enfermedades son objeto de análisis, tales como eventos respiratorios en vías inferiores, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, suicidio, sistemas alimentarios, mortalidad por todas las causas y alacranismo. En el caso de las enfermedades ocasionadas por virus, parásitos y/o bacterias, no se cuenta con información puntual que relacione los efectos del cambio climático con estos padecimientos (dato crucial 23).

A través de análisis se obtuvo que padecimientos como salmonella, dengue, paludismo, enfermedad de Chagas, Zika, enfermedad de Lyme, leishmaniasis y leptospirosis se relacionan a los estragos que ha producido el cambio climático (dato crucial 25). Asimismo, se hace énfasis en que la distribución geográfica de transmisores (vectores de enfermedades) puede extenderse (dato crucial 26) a causa del cambio climático.

Otras enfermedades asociadas al cambio climático son las de índole respiratorio, la relación entre estos dos factores se debe de manera principal a los cambios en la temperatura y la humedad, aunque también por las emisiones de ozono en el ambiente. Por otra parte, enfermedades cardiovasculares (dato crucial 28), enfermedades renales (dato crucial 29), suicidio (dato crucial 30), picaduras de alacrán (dato crucial 31), muertes por todas las causas, así como por causas específicas (dato crucial 32) y el aumento en el consumo de alimentos procesados (dato crucial 33) son factores que han aumentado por causas climáticas.

Impactos socioeconómicos

El cambio climático afecta el aspecto socioeconómico al incrementar los problemas socioambientales, propiciando puntos críticos que cambian la estabilidad climática. Además, estás problemáticas afectan de forma diversa a grupos sociales y a los sistemas naturales, lo que genera dificultades de manejo y adaptación. Cómo resultado de lo anterior, en México, tanto el desarrollo socioeconómico como el sostenible están en riesgo.

Impactos económicos agregados del cambio climático en México bajo escenarios de inacción y de política

De no hacer frente al cambio climático de forma adecuada, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) podría provocar afectaciones al PIB (dato crucial 34). Por ende, se debe considerar que la interacción de factores como la exposición, la amenaza y la sensibilidad provocan afectaciones diversas que no son homogéneas entre grupos sociales, sectores y/o actividades (dato crucial 35).

En el nivel mundial las afectaciones serían mayores en las ciudades principales en las que se incluyen tanto problemas socioambientales así como una diferente exposición a estos. Los grandes centros urbanos tienen una mayor tendencia a las afectaciones por islas de calor. En México, la situación se agrava derivado de la conjunción del cambio climático local con el global, lo cual se traduce en mayores pérdidas económicas (dato crucial 36). Por tal razón, no sólo debe llevarse a cabo la mitigación de los problemas climáticos, sino también incluir estrategias de adaptación y de reducción de riesgo.

Las Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) (dato crucial 37) se postulan como una solución al cambio climático. Sin embargo, no resultan suficientes si los esfuerzos que haga cada país no son los adecuados, ya que los incumplimientos por parte de otra nación implica afectaciones para México (dato crucial 38 y 39).

Estimaciones de los impactos y riesgos del cambio climático en sectores específicos

Pese a que exista un establecimiento de políticas a fin de mitigar el cambio climático, en su mayoría no son suficientes, lo que provoca afectaciones a diversos sectores, como el agrícola (dato crucial 40), en donde las cosechas se ven comprometidas. Si bien los daños causados por el cambio climático se perciben como inevitables, se debe considerar que el cumplimiento de las normativas internacionales como el Acuerdo de París podría disminuir los daños previstos (dato crucial 41).

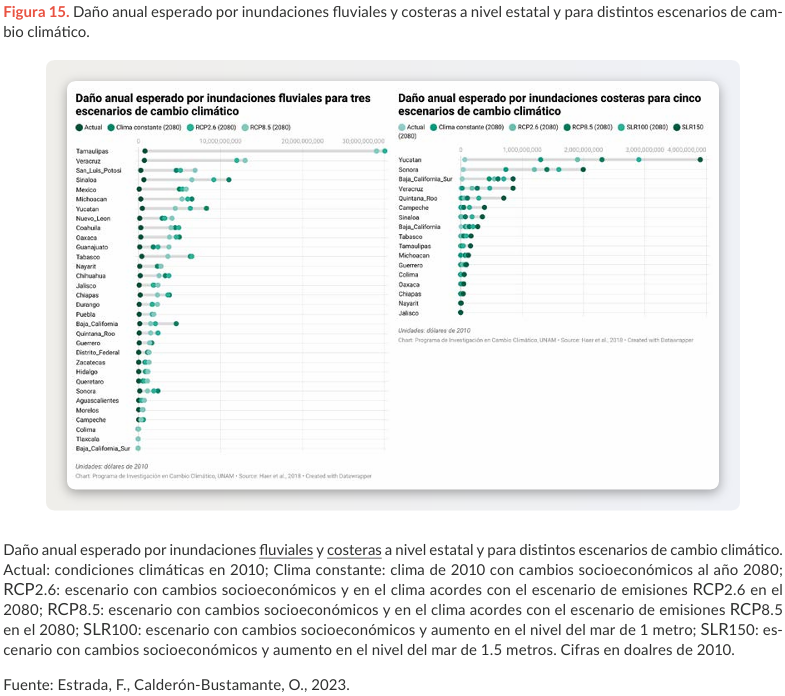

Por último, las inundaciones son otro elemento que ha tenido un aumento a partir del cambio climático. Esta situación afecta de forma diferente a cada estado en el caso de México, teniendo mayores consecuencias económicas en algunas zonas (dato crucial 42).

[1] Fenómeno atmosférico que ocasiona mayores temperaturas en la zona del ecuador y por lo tanto, mayor sequía y más calor.

1) Al realizar una búsqueda sistemática de literatura científica se hallaron 96 artículos relacionados con el tema de agricultura y cambio climático en México, los cuales fueron publicados entre 1990 y 2022. Dentro de estos estudios se incluyen al maíz, seguido del café, frijol y trigo, y a escalas regional y nacional. A nivel subnacional, los estados más analizados son Veracruz, Puebla, Jalisco y Tlaxcala.

2) 16.7% de las publicaciones se enfocan en el análisis de la relación entre variables climáticas, como la duración de las temporadas de secas o de lluvias, las temperaturas máximas, mínimas, la evapotranspiración, la aridez o los días de crecimiento y floración. Los cultivos más representados en este tipo de análisis fueron el maíz y el café con 36.7% cada uno, seguidos del centeno y la manzana con 12.5%. Este tipo de estudios se realiza primordialmente a nivel subnacional; los estados más representados fueron Sonora, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua. Los principales resultados muestran cómo la variabilidad climática afecta negativamente a los cultivos y sugieren la necesidad de modificar los tiempos de siembra por los cambios en el comienzo y la duración de las temporadas de lluvias.

3) En la figura 1 se encuentra la relación de estudios según los cultivos, la escala y el tipo de artículos.

4) 39.8% de los estudios analizados trata de los impactos del cambio climático sobre la agricultura en México. 16.7% de las publicaciones se enfocan en el análisis de la relación entre aspectos fenológicos de los cultivos y variables climáticas, como la duración de las temporadas de secas o de lluvias, las temperaturas máximas, mínimas o la evapotranspiración. Los cultivos más representados en este tipo de análisis fueron el maíz y el café con 36.7% cada uno, seguidos del centeno y la manzana con 12.5%. También existen, aunque en menor proporción, análisis en aspectos como sequías, inundaciones, heladas o eventos extremos que se han registrado en el pasado. Entre ellos se encuentran estudios que analizan la influencia del fenómeno del El Niño u Oscilación del Sur sobre maíz y frijol, así como de los efectos de la sequía en la producción de caña de azúcar.

5) A finales del siglo XXI se estima que a nivel nacional el rendimiento de cultivos disminuirá. En el caso de la soya y el arroz las reducciones podrían llegar a ser mayores a 50%, mientras que para maíz y sorgo podrían rebasar 40%, y 20% para el trigo. En el caso de la caña de azúcar, existe gran incertidumbre en las proyecciones entre modelos biofísicos y dependiendo de los supuestos que se realicen sobre la fertilización por CO2. Sin embargo, uno de los modelos biofísicos más utilizados sugiere reducciones de hasta 11% en este cultivo para finales del siglo. Estos seis cultivos representan 65% del área cultivada en México y son los que tienen el mayor consumo aparente en México. Para estos cultivos, este escenario implica reducciones en rendimientos entre 5% y 20% en las próximas dos décadas y de hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y estados.

6) Los primeros estudios reportados del maíz y el cambio climático en México sugirieron que con un incremento de temperatura de 2.0 ºC y una reducción en la precipitación de 20%, el área idónea para el maíz se reduciría en 18.0%. Sin embargo, esfuerzos posteriores que utilizaron proyecciones de modelos físicos del clima, sugieren reducciones de únicamente entre 3.0% a 4.3%. Estudios más recientes, utilizando el escenario de cambio climático RCP8.5 proyectaron reducciones del rendimiento del maíz de temporal de 10% a nivel nacional con disminuciones regionales de hasta 80%, 81.6%, 84%, y estatales de hasta 80%. Los estados con mayor aptitud para producción de maíz de temporal actualmente (Jalisco, México, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero y Colima) podrían perder entre 30% y 40% de sus rendimientos para finales del siglo. Actualmente, 23 estados tienen rendimientos en producción de maíz de temporal por arriba de una tonelada por hectárea; para finales de siglo, únicamente 11 de ellos continuarán produciendo al menos una tonelada por hectárea. Otras estimaciones basadas en rendimientos absolutos sugieren decrementos entre 0.25 a 0.5 t/ha.

7) Los estudios sobre la producción de café y el cambio climático en México se remontan a 2006. En dicho estudio se proyectaba una reducción de 34% para 2020 en la producción de Veracruz, debido al cambio climático. Sin embargo, la disminución fue mayor en el periodo 2010 a 2020, en donde se muestra una disminución de 36.7% en ese estado. Esto se debió a la reducción en superficie cosechada en ambos manejos, en donde se incluye el decremento de 48.6% en el área de riego. También ha habido una reducción en los rendimientos de 42.5% y 23.4% para riego y temporal, entre 2010 y 2020, respectivamente.

8) Pese a que México importa gran cantidad de trigo, aproximadamente 65%, este cultivo es importante para el país porque tiene nuevas variedades y tecnologías desarrolladas por el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIM MYT), por lo que México tiene rendimientos mayores a la media internacional. Hay estudios que sugieren que bajo un escenario de cambio climático extremo los rendimientos para el 2050 caerían en ~15% para trigo de temporal y ~7.5% para trigo de riego. Otras proyecciones sugieren que, para fin de siglo, los decrementos podrían ser de 23.3% y 20.0% para temporal y riego, respectivamente.

9) El frijol podría tener decrementos de 10% a 40% debido a mayores temperaturas y reducciones en precipitación. Sin embargo, especies del género Phaseolus como P. filiformis, P. purpusii, y P. maculatus han mostrado estar más adaptadas a climas más secos.

10) En el Caribe mexicano, a partir de 1970 la cantidad de corales duros ha disminuido drásticamente, de 50% del suelo arrecifal cubierto por corales a 10% en el presente. Durante El Niño de 1997-1998, se reportaron eventos de blanqueamiento de coral. Estos eventos resultaron en una pérdida superior a 90% de la superficie de coral para la costa de Oaxaca y Jalisco.

11) Existe evidencia de extinciones locales de al menos 12% de las poblaciones de 48 especies de lagartijas del género Sceloporus por incrementos de temperaturas máximas y mínimas como se muestra en la Figura 2.

12) Se han utilizado sensores remotos para evaluar si los límites altitudinales de la línea de árboles en regiones montañosas de México han cambiado entre 1985 y 2018. Lo que dio por resultado migraciones altitudinales de al menos 500 m en bosques y pastizales en 15 volcanes del centro de México en un periodo de tres décadas.

13) Se proyectan extinciones locales y reducciones de hasta 50% del tamaño actual de las áreas de distribución en varios grupos taxonómicos, principalmente de vertebrados terrestres.

14) Algunos estudios proyectan reducciones drásticas de más de 60% del hábitat para especies de pinos en México.

15) A través de una revisión sistemática de la literatura se recopilaron y analizaron 62 documentos publicados en el periodo 1980-2022. De estos, 79% son artículos científicos y 21% corresponde a literatura gris (literatura con acceso limitado). El mayor número de investigaciones se concentran en la región noroeste (23%) y en el centro del país, con más de la mitad de los estudios realizados en la escala de cuenca o región hidrológica.

16) En México se explotan 451 585 millones de m3 de agua anuales, de los cuales 61% se obtiene de sistemas de agua superficial, y 39% de agua subterránea. La agricultura (59%), abastecimiento público (27.5%) y la industria autoabastecida (13.5%) representan los volúmenes concesionados dominantes. Se ha reportado un rápido incremento en el agotamiento y en la reducción de la disponibilidad de los sistemas de agua subterránea, pasando de 178 acuíferos sin disponibilidad en 2011 a 275 en 2020, con implicaciones en disponibilidad del agua en zonas urbanas como Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, entre otras, lo cual se muestra en la figura 3. Cerca de 42% de los acuíferos se reporta con disponibilidad comprometida y 58% del agua subterránea es extraída de 101 acuíferos sobreexplotados. Por tal motivo, se espera que la escasez de agua afecte al norte y centro del país, mientras que el sur y sureste podrían verse perjudicados por su exceso. En las grandes zonas urbanas como la CDMX ya presentan una importante vulnerabilidad a la escasez, a inundaciones y a enfermedades transmitidas por el agua.

17) La población de México se ha casi quintuplicado desde mediados del siglo XX, y se proyecta que para el año 2030 ascienda a 138 millones de personas. Actualmente, hay 35 ciudades del país que superan 500,000 habitantes, lo que ejerce presión sobre los servicios de suministro de agua.

18) La Zona Metropolitana de CDMX podría verse afectada debido a que la precipitación anual en el Sistema Cutzamala podría reducirse hasta 5% para 2050. En el norte del país se esperan impactos negativos en el caudal de los ríos, con reducción de su escorrentía de hasta 60% en el largo plazo

19) La producción agrícola se conforma por 25% bajo esquema de riego y 75% de temporal, siendo que la primera aporta 40% del valor de la producción total nacional. En México, la sequía ya ha provocado crisis en la producción de maíz y frijol, donde varios eventos de sequía entre 1940-1987 afectaron todo el territorio, siendo los estados del norte los más afectados.

20) El florecimiento de la macroalga pelágica Sargassum spp. en zonas costeras afectan la costa norte del Caribe mexicano desde 2011. El impacto de toneladas de sargazo tiene implicaciones en el funcionamiento ecosistémico y en la biodiversidad, así como impactos socioeconómicos en pesquerías, en actividades turísticas y con disrupción social a nivel local con efectos potenciales en la salud.

21) A nivel mundial, alrededor de 70% de enfermedades infecciosas que afectan a los humanos se originaron a partir de patógenos que circulan en animales silvestres o domésticos (patógenos zoonóticos).

22) Una revisión de la literatura sobre salud y cambio y variabilidad climática publicada en el periodo 2000-2022 produjo un total de 192 artículos de investigación. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) son responsables de más de 50% de dichos trabajos, mientras que la participación de otras instituciones académicas y de dependencias de salud federales y estatales es limitada.

23) Exceptuando el caso del dengue y el fenómeno de El Niño, no existen estudios sobre los efectos de eventos extremos y variabilidad climática sobre estas enfermedades.

24) La prevalencia más alta de Salmonella spp se presenta en áreas con temperaturas entre 35 ºC y 37°C en el Noroeste de México, así como con precipitaciones superiores a 1000 mm. Territorios clasificados como arídicos y xéricos, con un periodo corto de humedad, limitan su prevalencia y distribución geográfica por presentar un bajo porcentaje de materia orgánica.

25) En la figura 4 se puede observar la cantidad de estudios, así como el faltante de información que tienen las enfermedades con relación al cambio climático.

26) Se ha documentado la presencia del principal mosquito transmisor del dengue (Ae. Aegypti) en altitudes mayores a sus límites originales (<1,200 msnm) en Xalapa, Veracruz y Ciudad de México. Se ha encontrado una relación positiva entre los patrones de abundancia de Ae. aegypti con mayores precipitaciones en Baja California Sur y Morelos. Para Triatoma dimidiata, vector de T. cruzi, el mayor número de casas infestadas por este vector se asocia positivamente con valores altos de temperatura y precipitación. Para México se han realizado proyecciones de la distribución de mosquitos (Aedes) vectores de los virus de dengue, Zika y chikunguña; de chinches (Triatoma sp) vectores de T. cruzi, de garrapatas (Ixodes sp.) vectores de Borrelia sp. y para flebótomos (Lutzomyias sp) vectores de Leishmania sp.

27) Temperaturas superiores a 33.2 °C están correlacionadas con incrementos en las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Asimismo, un aumento de 1 °C en la temperatura reduce 13% la transmisión del COVID-19 y 7.5% su mortalidad, mientras un aumento de 1 g/m3 en la humedad absoluta se asocia con una disminución de 11.41% en la mortalidad por este virus. En Ciudad de México, el número de infecciones diarias confirmadas se relaciona con la temperatura y con el flujo de entrada de aire. También se ha documentado una asociación positiva entre la exposición a ozono (O3) con los casos de infecciones y muertes por COVID-19. Un incremento en los niveles de O3 está asociado con un aumento de 10% en síntomas respiratorios en niños asmáticos, y con la mortalidad respiratoria en niños de bajo nivel socioeconómico de Ciudad de México.

28) El incremento en el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares en zonas metropolitanas de México es 7.1% para temperaturas frías [0.01, 14.7] y 7.1% para cálidas [0.6, 14.0], respectivamente. También existe evidencia consistente de una asociación positiva entre la exposición a corto plazo de O3 con un aumento en las visitas al servicio de urgencias por causas cardiovasculares.

29) Las enfermedades renales se encuentran relacionadas a episodios repetidos de exposición a temperaturas elevadas. Un estudio sobre enfermedad renal en Mesoamérica, sugiere un incremento de la carga de esta enfermedad con temperaturas máximas medias anuales superiores a 30 °C y en hombres dedicados al cultivo de caña de azúcar en las costas del Pacífico.

30) En México, la estacionalidad puede incrementar el riesgo de suicidio con un riesgo relativo de 1.24 [1.16, 1.32]. Adicionalmente, los días sin lluvia y temperaturas entre 30 °C y 40 °C se asocian con suicidio en hombres.

31) Las picaduras de alacrán tienden a ser constantes con el aumento de temperatura. Por cada 1 °C de aumento en la temperatura, los casos de picaduras de alacrán se incrementan un 9.8% en las regiones más cálidas del estado de Morelos.

32) La temperatura mínima de mortalidad (TMM) se ha utilizado como indicador de temperaturas no óptimas. Un estudio multi-país que incluye a México, sugiere que el rango de la TMM varía entre 14.2 ºC y 31.1 °C y proporciona evidencia sobre la adaptación a largo plazo al clima local. Análisis realizados para zonas metropolitanas de México han documentado una relación no lineal entre la exposición a corto plazo de la temperatura con la mortalidad, con un riesgo de mortalidad por todas las causas de 6.3% y 10.2% para temperaturas frías y cálidas, respectivamente. Son escasos los estudios que utilizan escenarios de cambio climático. Sin embargo, uno de ellos sugiere un incremento en la mortalidad relacionada con el calor entre 3.0% (-3.0 a 9.3) en América Central a 12.7% (-4.7 a 28.1) en el sureste de Asia.

33) En México se ha reportado que la reducción anual de 0.5 mm en la precipitación y un incremento anual de 0.1 °C en la temperatura, se asocia con un menor consumo de alimentos no procesados y un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, principalmente en las regiones tropicales.

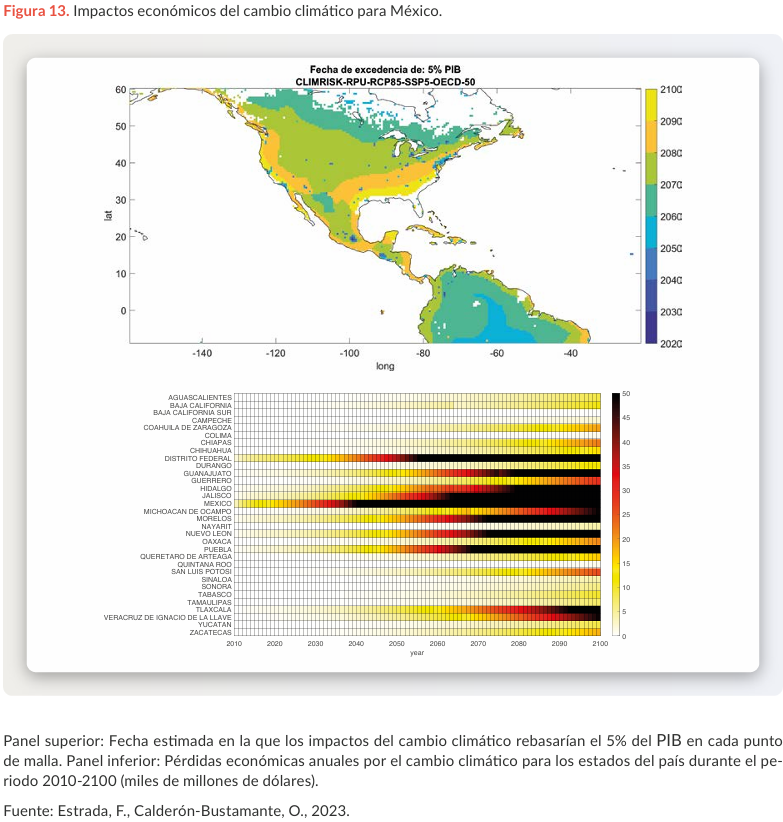

34) Los costos acumulados durante este siglo serían comparables a perder entre 85% y hasta 5 veces el PIB actual de México. En este escenario de inacción, la mayor parte de México tendría pérdidas anuales iguales o mayores a 5% del PIB local durante este siglo como consecuencia del cambio climático. En los grandes centros urbanos, este umbral podría rebasarse en el periodo 2030-2040.

35) En México, los cinco estados con mayores pérdidas económicas agregadas acumuladas durante el siglo son Estado de México, CDMX, Jalisco, Puebla y Morelos, lo cual se muestra en la figura 5. Para 2050, algunos de estos estados podrían representar pérdidas anuales superiores a 20 mil millones de dólares (EdoMex, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Morelos). Bajo un escenario de altas emisiones de GEI y crecimiento económico, el valor presente promedio para los estados de los impactos del cambio climático durante este siglo sería cercano a tres veces su PIB actual, aunque algunos estados enfrentarían impactos considerablemente mayores.

36) En las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las pérdidas causadas por el cambio climático podrían rebasar mil millones de dólares anuales en la década de 2020. Las áreas que rodean estos grandes centros urbanos podrían rebasar este umbral de pérdidas durante las décadas de 2030 y 2040.

37) El cumplimiento de las Contribuciones determinadas a nivel nacional representaría una reducción de alrededor de 20% de las pérdidas económicas para México con respecto al escenario de inacción. Los beneficios del cumplimiento del escenario CDN se encontraría entre 28% y 71% del PIB actual. Sin embargo, los costos residuales ascenderían entre 68% y cuatro veces el PIB actual. Para gran parte de México, este escenario lograría retrasar entre 2 y 3 décadas la fecha para rebasar los umbrales de riesgo, tales como en pérdidas por el cambio climático superiores a 5% del PIB y en aumentos de al menos 4 ºC en la temperatura anual.

38) La falta de cumplimiento de actores clave en los acuerdos internacionales de mitigación impondría costos para todos los países. Si Estados Unidos decidiera no participar en las CDN, esta decisión impondría un costo para México en el rango de 5% a 28% del PIB actual. El incumplimiento de China impondría costos para México en el rango de 4% a 36% del PIB actual.

39) Al mantener el aumento en la temperatura global por debajo de los 2 ºC sobre su valor preindustrial, se reducirían a la mitad los costos económicos del cambio climático para México y evitaría rebasar muchos de los umbrales climáticos críticos para el país. Sin embargo, aun bajo este escenario de mitigación profunda, los costos residuales son considerables (entre 45% y 241% del PIB nacional actual) y subrayan la necesidad de complementar las políticas de mitigación con estrategias de adaptación.

40) Para cultivos como maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz y soya, un escenario de inacción implica reducciones en rendimientos entre 5%y 20% en las próximas dos décadas y de hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y estados. Los estados con mayor aptitud para producción de maíz de temporal actualmente podrían perder, a finales del siglo, entre 30% y 40% sus rendimientos. A nivel nacional, el valor presente de los costos del cambio climático en este siglo en maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz y soya representan 38 mil millones de dólares, cerca de dos veces el producto agrícola total nacional en 2012. 69% de estas pérdidas provienen de cultivos de temporal, mientras que las reducciones en rendimientos de maíz representan 70% de las pérdidas económicas totales. 16% de las pérdidas económicas totales ocurren en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están caracterizados por altos niveles de marginación, pobreza y agricultura de subsistencia. El cambio climático aumentará considerablemente los riesgos que los productores de subsistencia ya enfrentan en el presente. Estas afectaciones se muestran en la figura 6.

41) Cumplir los objetivos del Acuerdo de París, limitaría de manera significativa las pérdidas en la mayoría de los cultivos. En el caso del maíz (temporal y riego) se lograría disminuir las pérdidas económicas en 57% a nivel nacional, mientras que para trigo y arroz las reducciones serían de 23% y 41%, respectivamente.

42) El costo total en México por inundaciones fluviales es de aproximadamente 7 mil millones de dólares por año y el estado promedio tiene un daño anual esperado por inundaciones fluviales de 200 millones de dólares. Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí son los estados con mayores niveles de riesgo con daños anuales esperados entre 400 y 800 millones de dólares. A nivel nacional, para 2080 el daño anual esperado podría alcanzar 112 mil millones de dólares, tanto por cambios en las condiciones socioeconómicas como en el clima. El daño anual esperado por inundaciones costeras es cercano a 130 millones de dólares por año. Para 2080 se proyecta que, debido a cambios en condiciones socioeconómicas únicamente, el daño anual esperado aumentaría a 2 mil millones de dólares por año. El efecto combinado del desarrollo socioeconómico en regiones costeras y el incremento proyectado en el nivel del mar, llevaría a daños esperados de hasta 10 mil millones de dólares anuales. Yucatán es el estado con mayor riesgo por inundación costera en México, actualmente con un daño anual esperado de 67 millones, que bajo condiciones de cambio climático podría aumentar hasta 4 mil millones de dólares. Otros estados que enfrentarían importantes aumentos en el riesgo por inundaciones costeras son Campeche, Sonora y Baja California Sur como se muestra en la figura 7.

El estudio señala la necesidad de interconectar los cambios ecológicos, ambientales y socio-económicos en curso, a fin de tener una comprensión cabal de las transformaciones que vivirá el ambiente y las sociedades en los años por venir. Un primer paso necesario es la revisión de la bibliografía existente, que sirve para orientar estudios específicos en campos donde no se han explorado las conexiones eco-sociales, así como para profundizar en temas como el de las responsabilidades empresariales e institucionales. Al respecto, es significativo que el estudio mencione la situación de "no hacer nada" como escenario predominante en México, lo que llevará a afrontar enormes costos y consecuencias en el mediano plazo.